Tavolette di epoca paleobabilonese 1500 a.C. circa

Corpus Hippocraticum V-IV sec. a.C.

Garga I sec. a.C. – I sec. d.C.

Tavolette di epoca paleobabilonese 1500 a.C. circa

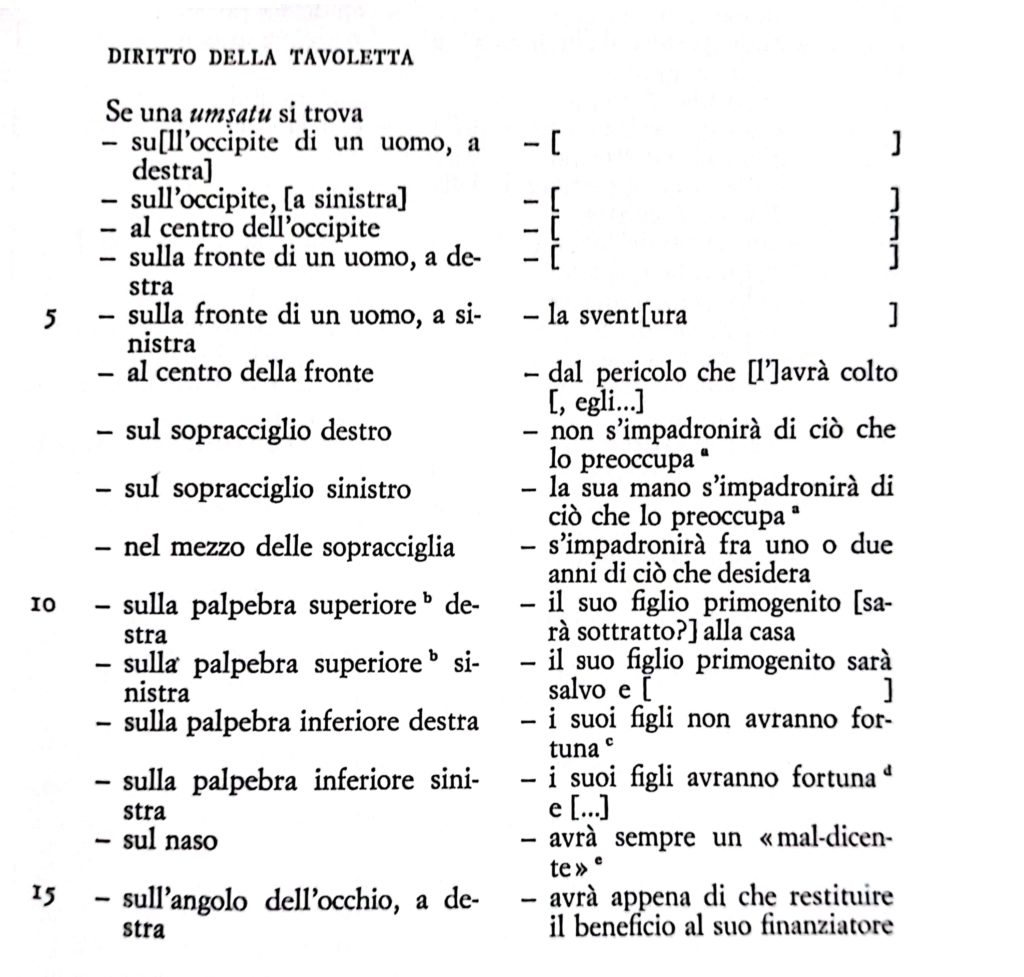

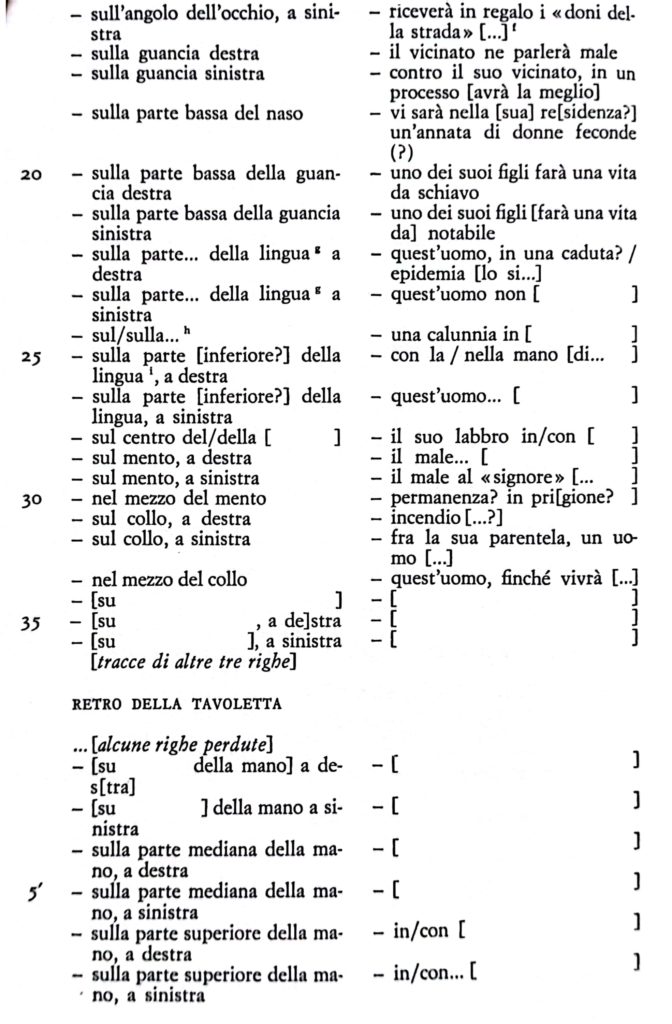

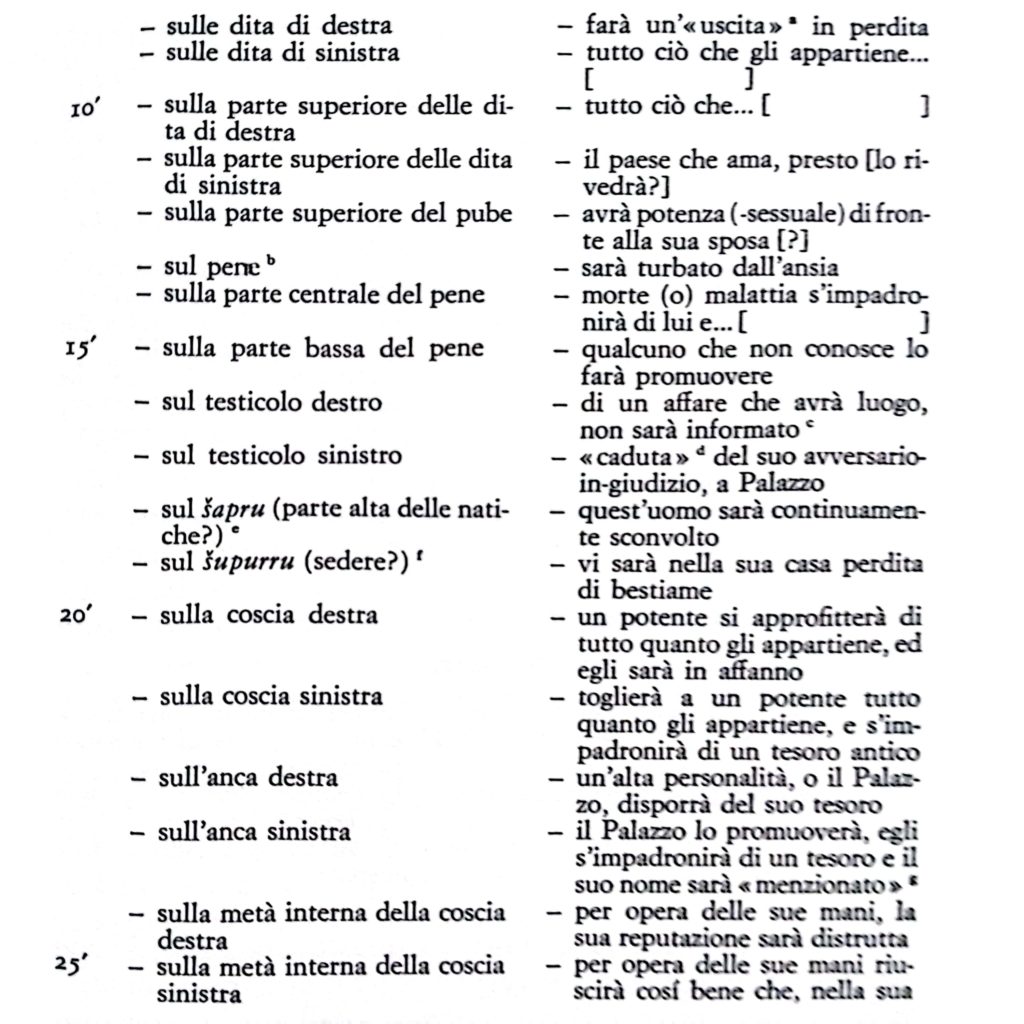

Tavoletta n.54 (pubblicata da Jean Bottéro, Sintomi, segni, scritture nell’antica Mesopotamia, in: Divinazione e razionalità, i procedimenti mentali e gli influssi della scienza divinatoria, J. P. Vernant (ed.), Torino, Einaudi, 1982, pp. 73-214; alle pp. 189-192); Tavoletta n. 55 (pubblicata in Goetze A., Old Babylonian Omen Texts, New Haven, 1947); Si 33 (in R. Kraus, Texte zur babylonischen Physiognomatik, Berlin, 1939); tav. 63 sg., n. 62; un certo numero di presagi sparsi in VAT 7525 (pubblicato in Archiv fur Orientforschung (Graz), 18, 1957-58, pp. 62 sg).

Esempi della ricchezza della fisiognomica presso gli antichi Mesopotamici

Se un uomo ha i capelli rossi – è fortunato. [R. Kraus, Texte zur babylonischen Physiognomatik, Berlin, 1939, tav. 6:60]

Se il suo viso è segnato da tratti verdastri – il fisco s’impadronirà di tutto quanto gli appartiene, (o solamente) dei suoi beni mobili. [Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum, London, 1896 sg., XXXIX, tav. 44: 11]

Se un uomo ha l’occhio destro che guarda di traverso – vivrà nell’indigenza. [VAT 7525, II 24 sg., in Archiv fur Orientforschung (Graz), 18, p. 65. Il testo è paleobabilonese]

Se un uomo ha il pelo delle spalle ricciuto – le donne l’ameranno. [VAT 7525, I 21 sg.: ibid., p. 63. Paleobabilonese]

Se un uomo ha una umsatu (macchia-congenita destra) sull’angolo dell’occhio, a destra – avrà appena di che restituire il beneficio al suo finanziatore. [Goetze, Old Babylonian Omen Texts, New Haven, 1947: n. 54 15. Paleobabilonese].

Se un uomo ride dormendo – sarà gravemente malato. [VAT 7525, I 39 sg., in “Archiv fur Orientforschung” (Graz), 18, p. 64. Paleobabilonese]

Se un uomo, parlando, ha l’abitudine di guardare a terra – dice delle perfidie. [“Archiv fur Orientforschung” (Graz), II, p. 223]

Se, parlando, si mordicchia il labbro, a destra – si tramerà contro di lui. [Ibid., 50]

[cfr. Jean Bottéro, op. cit.]

Tavoletta n.54

[pubblicata da Jean Bottéro, op. cit., alle pp. 189-192]

Corpus Hippocraticum V-IV sec. a.C.

Opera

Epidemie

Caratteristiche

Il termine physiognomonia è attestato per la prima volta in Epidemie II, 5, 1, uno scritto ippocratico della fine del V secolo a. C. È in ambito medico che troviamo esplicitato per la prima volta il nesso che si stabilisce tra l’aspetto fisico e lo stato di salute di un individuo.

Antistene V-IV sec. a.C.

Opera

[perduta]

Caratteristiche

Diogene Laerzio (Vite dei filosofi, VI, 16) attribuisce al socratico Antistene uno scritto Sui sofisti: Fisiognomica, composto tra V e IV sec. a.C., probabilmente una discussione di idee dei sofisti sulla fisiognomica, dottrina che interessa Antistene stesso.

Aristotele IV sec. a.C.

Osservazioni fisiognomiche nelle Opere di Aristotele:

- Analytica priora (70b7-38)

Negli Analitici Primi, II, 70 b, si trova che è possibile giudicare la natura di un uomo o di un animale sulla base della sua struttura corporea, dato che tutte le affezioni naturali trasformano simultaneamente il corpo e l’animo; e così i tratti del volto o le dimensioni degli altri organi sono segni che rimandano ad un carattere interno. Aristotele fa l’esempio del leone, che senza dubbio è coraggioso, e si chiede quale sia il segno esterno di questo coraggio. Il filosofo dimostra che il segno esterno di questo coraggio si trova nelle sue “grandi estremità”, deducendone che un uomo con un paio di piedi “consistenti” non potrà che essere coraggioso [cfr. Maria Michela Sassi, The beginnings of physiognomy in ancient Greece, in: The Body as a Mirror of the Soul, Lisa Devriese (ed.), Leuven, Leuven University Press, 2021, pp. 9–24].

- De anima (421a25-26)

- Opere biologiche: Historia animalium (491b11-17, 22-25; 492a2-3, 12-13; 494b2-4; 493b32-494a1); De generatione animalium (774b1-2), in un altro passaggio del quale Aristotele ricorda “un fisiognomo che collegava tutte le espressioni a quelle di due o tre animali, riuscendo spesso a persuadere i suoi uditori” (769b20).

Opere pseudo-aristoteliche:

- Physiognomonica (latino: Physiognomonica, greco: Φυσιογνωμονικά; 300 a. C. circa).

I Physiognomonica di Pseudo Aristotele e il De Physiognomonia Liber dell’Anonimo Latino sono i primi trattati sull’argomento in greco e in latino che possediamo e gli unici del mondo antico pervenutici in lingua originale. Altri scritti ricordati dalle fonti antiche o sono andati perduti o ci sono giunti attraverso traduzioni arabe. Avviene dunque in ambito peripatetico la prima trattazione sistematica di fisiognomica.

Dubbi sulla paternità dell’opera, attribuita per secoli ad Aristotele stesso, furono manifestati già dagli studiosi secenteschi. Richard Förster (1843-1922), il grande pioniere dello studio sulla fisiognomica greca e romana, ha dimostrato che questo scritto, tradito come parte del corpo aristotelico, è in verità ascrivibile alla scuola peripatetica.

Il trattato è formato da due parti, probabilmente scritte da due diversi autori. La prima parte comprende alcune affermazioni programmatiche e un catalogo di tipi morali coi loro segni distintivi. La seconda parte tratta sistematicamente le varie parti del corpo. Questo trattato presuppone alcuni cruciali passi nelle opere di Aristotele, che contribuì alla sistematizzazione del sapere fisiognomico attraverso importanti osservazioni empiriche e metodologiche (nelle opere succitate). Aristotele stesso ha elaborato la sua riflessione nel contesto di un corpo di sapere pre-esistente, gradualmente arricchito da Omero fino ai suoi tempi. L’interesse per il significato morale dei tratti fisici non era affatto una novità della dottrina aristotelica, e pare anzi essere emerso per la prima volta nella Grecia arcaica.

Anche se non ci sono tracce di trattati tecnici anteriori allo Pseudo-Aristotele, l’episodio dell’incontro tra Zopiro e Socrate (aneddoto riportato da Diogene Laerzio, 2.45) indica che esistevano già allora fisiognomi professionisti. Aristotele ci fornisce un altro indizio in questa direzione in De generatione animalium, dove menziona “un fisiognomo che collegava tutte le espressioni a quelle di due o tre animali riuscendo spesso a persuadere i suoi uditori” (769b20). La persistenza della popolarità della fisiognomica nel III a.C. è dimostrata da un epigramma memoriale di Leonida di Taranto su Esthene, un “fisiognomo esperto” che era “bravo a riconoscere attraverso gli occhi di una persona i suoi pensieri” (AP 7-661).

Non ci sono prove che i fisiognomi professionisti facessero molto uso dei manuali come quello di pseudo-Aristotele o di Polemone nel loro lavoro. Ma non si può escludere la possibilità che questi scritti fossero essenzialmente libri di apprendimento creati per fondare la disciplina su due elementi complementari: una vasta collezione di dati empirici e la formulazione di criteri teorici.

I Physiognomonica si aprono con l’affermazione che “le disposizioni mentali seguono quelle del corpo e non sono esse stesse indipendenti dagli effetti dei movimenti corporali”. Viceversa, afferma che “il corpo è affetto dagli stati dell’anima, come è evidente nei casi di infatuazione, paura, dolore e piacere”. Nello scritto si riconosce una consapevolezza metodologica: si raccomanda prudenza quando si interpretano segni superficiali che possono essere condizionati da stati transeunti della mente (per esempio, la disposizione moderatamente triste di un individuo può essere momentaneamente nascosta da un giorno passato in uno stato di allegria). Si asserisce che una tendenza comportamentale può essere scorta anche in assenza di indizi visibili da un osservatore filosoficamente preparato che conosce quali passioni sono normalmente associate con altre (ad esempio, gli irascibili, rozzi e litigiosi sono generalmente anche invidiosi). Si dà attenzione a fattori come al tono della voce di un individuo o al suo passo.

Nel primo capitolo (805a20 ff.), l’autore indica che il trattato appartiene a uno stato relativamente avanzato dell’arte, e afferma di trarre da “precedenti fisiognomi” alcune chiare premesse metodologiche che saranno più o meno sistematicamente applicate nel resto del testo.

Il primo metodo proposto, basato sul paragone tra animali e uomini, parte dalla premessa che alcuni elementi di similarità esterne tra un umano e un certo animale segnalano specifiche affinità comportamentali. Il pelo morbido, per esempio, è un segno di codardia perché sono tipici di animali tipicamente codardi come cervi, lepri e pecore. Pur essendo Aristotele un fervente sostenitore dell’autonomia della ragione umana nei suoi scritti etici, altrove ha sviluppato il tema dell’affinità tra uomini e animali. L’Historia animalium si apre in maniera programmatica definendo èthos (ἦθος, per indicare carattere, stile di vita e comportamento sociale) come un’importante distinzione tra le specie animali e un fatto che contribuisce alla creazione di strutture in cui gli animali condividono l’intero spettro di passioni con gli umani, dall’impetuosità dei cinghiali alla codardia dei cervi, dalla nobiltà dei leoni alla natura affettuosa dei cani. [cfr. Maria Michela Sassi, op. cit.].

Edizioni e traduzioni dei Physiognomonica

Ḥunayn ibn Isḥāq (809-873 d. C.) è autore di un’importante traduzione in arabo dei Physiognomonica.

La traduzione dei Physiognomonica pseudo-aristotelico in arabo ad opera di Ḥunayn ibn Isḥāq fu di fondamentale importanza per l’introduzione della firāsa, la fisiognomica araba, nel campo della medicina. Ḥunayn aggiunse note di carattere medico al trattato pseudo-aristotelico, citando all’occorrenza passaggi di trattati galenici e ippocratici. Da tale inclusione della firāsa nel campo della medicina, tipico dell’approccio arabo alla fisiognomica, scaturì la categoria della firāsa “scientifica”, che le fonti distinguono dalla firāsa “intuitiva”.

Bartolomeo da Messina tradusse il trattato nel 1260 d.C. dal greco in latino. I Physiognomonica, oggi preservati in 129 manoscritti, sono l’opera più diffusa di Bartolomeo.

Alcuni esempi di studiosi che citano i Physiognomonica tra Cinque e Seicento: Petrus Impens (1452-1523) in Compendium decursus temporum monasterii Christifere Bethleemitice puerpere; Joannes Raulinus in Itinerarium Paradisi (1518); Augustinus Niphus in Expositio subtilissima necnon et collectanea commentariaque (1559); Antonius Bernardus Mirandulanus in Disputaiontes (1562); Thomas Gianinius in De mentis humanae statu post hominis obitum (1614).

Per un inventario dei commentari medievali sui Physiognomonica pseudo-aristotelici, vedi: Lisa Devriese, An inventory of Medieval Commentaries on pseudo-Aristotle’s Physiognomonica, Bulletin de philosophie médiévale, 59, 2017, pp. 215-246.

- Problemata pseudoaristotelici, alcuni passaggi (878b23-24, 880a34, 893b10, 896ba30-31).

- Secretum Secretorum (titolo originale: Kitāb sirr al-asrār) opera araba del IX o X secolo d.C.. [vedi scheda nei Testi medievali]

Teofrasto fine IV secolo a.C.

Opera

Χαρακτῆρες (Caratteri)

Caratteristiche

I Caratteri, la cui data di composizione è ignota ma ascrivibile con ogni probabilità alla fine del IV secolo a.C., sono un’opera del filosofo e scienziato greco Teofrasto (371 a.C. – 287 a.C.), discepolo di Aristotele, e rappresentano il primo esempio di χαρακτηρισμός, il prototipo di quello che diverrà il genere della letteratura caratteriologica. Teofrasto offre una variopinta galleria di trenta «tipi umani» – fra gli altri, l’adulatore, lo zotico, lo spilorcio, il vanaglorioso, il codardo – descritti con fine penetrazione psicologica e gusto del pittoresco. Sebbene il libretto sia stato oggetto di letture moraleggianti culminate nella rivisitazione che ne fece Jean de la Bruyère nel Seicento, non è un trattato di etica, ma piuttosto un repertorio retorico di vizi e difetti ad uso dei poeti comici. Ciascun Carattere inizia con una definizione tratta da Aristotele, ma sulla precettistica hanno immediatamente il sopravvento l’arte e la sensibilità scenica: Teofrasto allestisce uno scintillante spettacolo teatrale che offre uno spaccato della vita quotidiana nell’Atene del IV secolo a.C..

Pur non trattandosi di un trattato di fisiognomica, i Caratteri inaugurano un genere letterario che nel corso dei secoli si intreccerà spesso con l’analisi fisiognomica.

Teofrasto è anche autore di un trattato sulla Recitazione/sul Dettato che verrà ripreso e citato da Cicerone e Quintiliano. Cicerone cita ad esempio Teofrasto nel capitolo 59 del De oratore a proposito del gesto che deve accompagnar la parola, un gesto che non sia però scenico o istrionico se vogliasi esprimere ira o pietà, timore o forza, gioia o fastidio, ma virilmente composto, e la mano non sarà troppo espressiva ma accompagnerà le parole con le dita e il braccio sarà teso in alto come se fosse il dardo delle parole: manus autem minus arguta, digitis subsequens verba, non exprimens: brachium procerius proiectum, quasi quoddam telum orationis… «Ma», continua Cicerone ripetendo da Teofrasto, «tutto sta nel volto, e son gli occhi che hanno dominio sul volto giacché ogni nostro atto è dell’animo nostro e il volto è l’immagine dell’animo e gli occhi ne sono gl’indici, i quali sono quella parte del corpo che da sola può esprimere e comunicar tanti significati per quante sono le commozioni dell’animo, Teofrasto racconta che un attore di nome Taurisco era solito recitar volgendo le spalle al pubblico e con gli occhi immobili, fissi sur un oggetto qualunque».

“Teofrasto, è bene ricordarselo, è attento conoscitore della fisiognomica”, scrive Goffredo Coppola, ed è evidente che “narrando di Taurisco, com’egli fosse pessimo attore, ne consideri anche la fisiognomica e ne studi il gesto e l’espressione del viso” [Teofrasto, I Caratteri, trad. it. Goffredo Coppola, Verona, Mondadori, 1945].

Link

Testo trascritto online. Testo completo, ricercabile. Accesso libero

Garga I sec. a.C. – I sec. d.C.

Opera

Gārgīyajyotiṣa

Caratteristiche

Il Gārgīyajyotiṣa è un trattato astrologico indiano in lingua sanscrita compilato tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. , attribuito al saggio indiano Garga. Questo trattato è la prima opera sanscrita che delinea il sistema brahmanico della Scienza astrale (Jyotiḥśāstra), che contiene diversi capitoli sugli omina (presagi). In uno dei capitoli del Gārgīyajyotiṣa, inoltre, si trova la prima presentazione sistematica dei segni corporei. La terminologia minerale e animale nella serie di presagi che tratta dei segni di uomini e donne (puruṣa-strīlakṣaṇāni) indica che il testo probabilmente proveniva dalle parti nord-occidentali e occidentali del subcontinente indiano, quello che oggi corrisponde all’Afghanistan, al Pakistan e alle parti occidentali dell’India (Gujarat, Sindh e Rajasthan).

Le compilazioni di Garga, come l’enciclopedia Bṛhatsaṃhitā di Varāhamihira, fondano le nozioni principali della fisiognomica indiana attraverso una serie circoscritta di presagi in sanscrito che riguardano i segni impressi sul corpo umano. Essendo parte della conoscenza brahmanica, i presagi sono stati conservati e tramandati in diverse elaborazioni nel corso del tempo. Inoltre, il sistema di segni umani della letteratura astrale trova alcune corrispondenze nei primi trattati sanscriti di medicina indiana (Āyurveda), soprattutto nella formulazione presentata nella Carakasaṃhitā, la cui compilazione corrisponde cronologicamente al trattato di Garga. Anch’essa potrebbe avere associazioni con la parte nord-occidentale dell’antico subcontinente indiano. La medicina e la fisiognomica probabilmente condividevano una base comune di conoscenze nell’India antica.

Fin dai tempi di Garga, la fisiognomica femminile in India era incentrata sulla procreazione, in particolare della prole maschile, e sul matrimonio, mentre la fisiognomica maschile enfatizzava la vitalità e la forza necessarie per la riproduzione di giovani uomini virili, nonché il potere futuro, lo status sociale e la longevità. Il carattere in quanto tale giocava un ruolo maggiore in Garga che nella maggior parte delle altre versioni indiane.

Nel capitolo di Garga sui segni dell’uomo, l’andatura o il movimento/atteggiamento corporeo dell’uomo è tra i segni fondamentali e viene spesso paragonato al movimento di diversi animali, soprattutto uccelli acquatici, ma anche tigri, gatti, tori ed elefanti. Come protasi è presente anche nella trasmissione successiva della Bṛhatsaṃhitā, del Bhaviṣya Purāṇa per gli uomini e del Kāśīkhaṇḍa di Skandapurāṇa e del Bhaviṣya Purāṇa per le donne. Sia nel Garga che nei presagi fisiognomici della Mesopotamia, si forma una protasi specifica che coinvolge il portamento e il movimento corporeo dell’uomo con paragoni con alcuni animali, alcuni dei quali sono gli stessi in entrambe le raccolte. La loro somiglianza generale porta Zysk a identificare i testi fisiognomici accadici come l’ispirazione originaria per gli omina indiani relativi al movimento del corpo dell’uomo, “ma è necessario uno studio più approfondito del testo per avvalorare un collegamento”.

(cfr. Kenneth Zysk, Mesopotamian and Indian physiognomy, in: Visualizing the invisible with the human body: Physiognomy and ekphrasis in the ancient world, J. Cale Johnson e Alessandro Stavru (ed.), Berlino/ Boston, De Gruyter, 2020, pp. 41-60).

Polemone 133-136 d.C.

Opera

Trattato di fisiognomica [perduto]

Caratteristiche

Opera perduta composta da Polemone tra 133 e 136 d.C., la sua matrice sono i Physiognomonica pseudo-aristotelici. Ci è pervenuta tramandata da altre fonti, in primis la traduzione araba (IX secolo d.C.), che ha avuto una decisiva influenza nel mondo arabo, trattandosi del primo libro arabo sull’argomento. Questo trattato riscosse molto successo grazie al notevole arricchimento (rispetto al trattato pseudoaristotelico) delle descrizioni, a un numero maggiore di osservazioni etnologiche e a una serie di affermazioni su personaggi contemporanei, inclusi l’imperatore Adriano e l’effemminato Favorinus. Altra fonte che ci permette di ricostruire la struttura dell’originale greco, oltre alla versione araba sopravvissuta in due revisioni, è un adattamento del trattato ad opera di Adamanzio (III o IV sec. d.C.).

La traduzione araba originale di Polemone è perduta. Ma due versioni tratte da quella traduzione sopravvivono. La prima, la versione della Fisiognomica di Polemone più nota ai classicisti, sopravvive in un manoscritto unico ora a Leiden, che fu copiato nel quattordicesimo secolo. Solo il testo di Leiden mantiene le affascinanti osservazioni di Polemone sui suoi contemporanei, incluso l’imperatore Adriano e i cortigiani e Favorino, che Adamanzio doveva invece considerare di scarso valore per i propri lettori. Il manoscritto di Leiden [Codex Leideneis 1206 sive 198] fu pubblicato per la prima volta nella collezione di opere fisiognomiche creata dal grande classicista tedesco Richard Förster (Scriptores physiognomonici Graeci et Latini / recensuit Richardus Foerster vol. I, B. G. Teubneri, Lipsia, 1893, pp. 93-294).

Loxus fine III sec. d.C.

Opera

Trattato di fisiognomica [perduto; si trovano citazioni del testo in De physiognomonia liber dell’Anonimo Latino]

Caratteristiche

Del trattato di Loxus/Losso non ci resta nulla, se non alcune citazioni riportate nel trattato dell’Anonimo Latino. Si può ricavare poco dai riferimenti nel testo dell’Anonimo Latino a Loxus, ma possiamo supporre che correlando le costituzioni fisiche (e psichiche) alle qualità del sangue, Loxos avesse contribuito alla “medicinizzazione” della fisiognomica, a cui Galeno dette le definitive fondamenta con la teoria dei temperamenti. (vedi Richard Forster, De Loxi Physiognomonia, in: Rheinisches Museum für Philologie, Band 43, 1888; Geneva Misener, Loxus, Physician and Physiognomist, Classical Philology, vol 18, n. 1, 1923, pp. 1-22; George Boys-Stones, Physiognomy and Ancient Physiognomical Theory, in: Seeing the Face, Seeing the Soul: Polemon’s Physiognomy from Classical antiquity to medieval Islam, Simon Swain et al. (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 58-64).

Adamanzio

Opera

Physiognomonica

Caratteristiche

Adamanzio, vissuto tra il IV e V secolo, è autore di un’opera greca di fisiognomica – pubblicata negli Scriptores physiognomonici di Foerster – che dipende da Polemone di Laodicea e da cui deriva la sintesi di uno scrittore bizantino conosciuto col nome di Pseudo-Polemone.

La sua versione, che chiama una parafrasi (una ‘riscrittura’), è più corta dell’originale di Polemone. È 2/3 della versione araba pervenutaci (manoscritto Leiden). Ma la versione araba del trattato di Polemone è indubbiamente più lunga della sua fonte, dell’originale greco, poiché le traduzioni arabe di opere greche spesso amplificano gli originali in uno sforzo di spiegare il senso del testo.

Adamanzio è piuttosto fedele allo scritto di Polemone sia dal punto di vista contenutistico che di ordine di trattamento.

Il trattato di Adamanzio è tradotto in inglese da Ian Repath, The Physiognomy of Adamantiuns the Sophist, in: Seeing the face, seeing the soul: Polemon’s Physiognomy from Classical antiquity to medieval Islam, Simon Swain et al. (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 487-548.

Anonimo Latino IV sec. d.C.

Opera

De Physiognomonia Liber

Caratteristiche

Piu o meno contemporaneo ad Adamanzio, quindi probabilmente sempre del IV secolo d.C., è un trattato anonimo latino in precedenza attribuito ad Apuleio, che riprende contenuti dall’originale di Polemone ma anche dallo pseudo-Aristotele e da Loxus.

Tradotto in inglese per la prima volta da Ian Repath, op. cit..

Purāṇa

Caratteristiche

Datazione incerta; una iniziale canonizzazione dei testi purāṇici si avvia verso il III secolo a.C., fissandosi tra il III e il VII secolo d.C.

Probabilmente i più remoti esempi di arte fisiognomica indiana sono ivi contenuti. Si ritiene tradizionalmente che questi diciotto testi sanscriti siano compilazioni non datate di storie religiose e folcloristiche, riunite dalla prospettiva di un’importante setta dell’Induismo (vedi Ludo Rocher, The Purāṇas. A History of Indian Literature, Harrassowitz, Wiesbaden, 1986).

Dei diciotto, cinque Purāṇa contengono dei capitoli sulla fisiognomica umana: l’Agni Purāṇa, il Visnudharmottara Purāṇa, il Garuda Purāṇa, il Kāśīkhaṇḍa dello Skanda-purāṇa, e il Bhaviṣya Purāṇa. Questi cinque Purāṇa ci forniscono un ritratto piuttosto accurato delle diverse tradizionali trasmissioni del sapere fisiognomico nell’India antica. La versione Saiva trovata nel Bhavisyapurana è particolarmente interessante perché racconta le origini mitiche della fisiognomica così come i suoi praticanti e il loro metodo. Il dio indù Śiva era la fonte divina della fisiognomica. A un certo punto, essa fu perduta nel grande mare di sale, da cui il dio Kṛṣṇa l’ha recuperata e trasmessa a Samudra che, secondo la tradizione, fu il primo a comporre versi sull’argomento. Per quanto concerne la storia letteraria indiana, l’istituzione dell’origine divina della fisiognomica e la sua trasmissione agli umani erano i primi passi necessari nel processo di trasformazione di un corpo di sapere comune in una scienza appresa (śāstra). Così, in questo modo puramente accademico, i sacerdoti e le classi privilegiate non sarebbero stati contaminati laddove fossero entrati in contatto con i praticanti dell’arte della fisiognomica.

Il metodo dell’esame/indagine fisiognomica del corpo di una donna è esplicitamente menzionato in questo Purana:

“Secondo gli insegnamenti di Samudra, oltre alle sue due sfere del corpo [ovvero la parte bassa e la parte alta del corpo], uno dovrebbe ispezionare la madre e il padre, il fratello, e lo zio materno.

Al momento della costellazione approvata, connesso al giorno lunare e al giusto momento, un uomo istruito nella scienza della fisiognomica, accompagnato da bramini, dovrebbe ispezionare la giovane ragazza. Dovrebbe ispezionare entrambe le mani ed entrambi i piedi, le dita, le dita dei piedi, le unghie, le linee sulle mani, gli stinchi, i glutei, l’ombelico e le cosce… così come i capelli, la linea di peli sull’addome, la voce, la carnagione, l’arricciamento dei peli del corpo…”.

Questi versi hanno varianti simili nel capitolo della fisiognomica di una ragazza nel Śārdūlakarṇāvadāna buddhista. La sposa, ma anche i genitori, il fratello e lo zio materno erano oggetto di indagine fisiognomica, e il fisiognomo-indovino era accompagnato da sacerdoti.

Una forma di numerologia legata al corpo dell’uomo è molto antica in India e si trova anche nel Vālmīkirāmāyaṇa. Si ritrova anche come un particolare tipo di fisiognomica in vari Purāṇa, il Gargasaṃhitā (dal commentario di Utpala al Bṛhatsaṃhitā), il Bṛhatsaṃhitā, e il Sāmudrikatilaka (es. “Iin questo modo, lui, che ha sette rosso, sei elevato, cinque buono, cinque lungo, tre ampio, tre basso, tre profondo, è un uomo con trentadue segni”).

Altri esempi:

“Colei il cui dito mignolo del piede non tocca mai la terra mentre cammina, dopo aver ucciso il suo primo padrone, si approfitta di un secondo padrone”.

“Colei il cui anulare del piede non tocca la superficie della terra quando cammina, uccide il suoi primo e secondo padrone ed è sempre litigiosa quando il dito è molto corto”.

“La donna il cui dito medio del piede è corto si comporta virilmente. Dall’altro lato, quando non è toccato dal terreno quando lei cammina, lei uccide il primo, il secondo e il terzo padrone”.

[cfr. Kenneth G. Zysk, Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks, Theory and Practice of Yoga, 110, 2005, pp. 425-443]

Per altre testimonianze di fisiognomica antica, vedi: Richard Förster, Scriptores physiognomonici graeci et latini, 2 vol., Leipzig, Teubner, 1893 (Scriptores physiognomonici graeci et latini : Foerster, Richard, 1843-1922 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive).