Agrippa di Nettesheim 1510-1530

Leonardo da Vinci/Francesco Melzi 1540 ca.

Sayyid ‘Alī Hamdānī prima del 1546

Ioannes paduanius da Verona 1589

Corvo 1500 ca.

Frontespizio

Chiromantia Exercitatissimi Andrea Corvi

Caratteristiche

Nulla si sa né della formazione né dell’attività di Andrea Corvo, se non che esercitò a lungo l’arte della chiromanzia; né si conoscono luogo, e data della sua morte. La sua fama resta legata a questo scritto di chiromanzia che, per essere stato pubblicato sullo scorcio del sec. XV, lo colloca fra i più antichi scrittori dell’argomento in Europa. È stato erroneamente confuso con il Cocles – “corvus” sarebbe lo pseudonimo del bolognese. In realtà il Della Rocca cita più volte il Corvo, chiamandolo “nigerrimus Corvus” e confutandone le opinioni. La prima edizione del trattato di chiromanzia del Corvo è stata pubblicata a Venezia nel 1500. Esistono numerose edizioni della Chiromantia, pubblicate anche sotto il nome del Cocles. Nella prima edizione italiana dell’opera del Corvo (Marzaria, 1519), la relazione tra i membri del corpo umano, le linee della mano – illustrate da figure – e i caratteri appare piuttosto scorretta e inesatta.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Internet Archive

Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Edizione tedesca del 1886 a cura di Heinrich Brockhaus. Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Magnus Hundt il Vecchio 1501

Opera

Antropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis, partibus et membris humani corporis

Caratteristiche

Hundt il Vecchio (1449-1519), conosciuto anche come Parthenopolitanus, fu un filosofo, medico e teologo tedesco.

Il suo Antropologium, pubblicato a Leipzig nel 1501, ha lo scopo di spiegare il corpo umano non solo anatomicamente ma fisiologicamente, filosoficamente e religiosamente, poiché gli umani sono creati a immagine di Dio e rappresentano un microcosmo all’interno del mondo che Dio ha creato. Sebbene il significato del termine sia evoluto nel tempo, questo è il primo testo che presenta la parola antropologia.

L’opera di Hundt è anche una delle prime tre o quattro opere a stampa che includono illustrazioni anatomiche (il cui artista è sconosciuto). Essa contiene la rappresentazione più completa di tutte gli organi pubblicata sino ad allora. Vi sono anche illustrazioni di mani con segni chiromantici. Come la maggior parte dei suoi contemporanei, Hundt credeva nell’influenza dei corpi celesti sul corpo umano. Il teso contiene una sezione sulla fisiognomica e un breve trattato sulla chiromanzia.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Achillini 1503

Opera

De Chyromantie principiis et physionomie

Caratteristiche

Pubblicato nel 1503 come premessa metodologica al trattato che il Della Rocca (Cocles) manderà alle stampe l’anno seguente (Chyromantiae ac physionomiae anastasis), mira a legittimare la fisiognomica in sede scientifica. Secondo alcuni pubblicato possibilmente già da Benedictus Hector, Bonn, nel 1498.

Achillini è anche autore, nel 1501, dell’Opus septi-segmentatum, in cui sono raccolte, tra l’altro, alcune rare operette pseudo-aristoteliche sulla fisiognomica (De secretis secretorum, De physionomia, ecc.).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Bartolomeo della Rocca, detto Cocles 1504

Opera

Chyromantiae ac physionomiae anastasis cum approbatione magistri Alexandri de Achillinis

Caratteristiche e citazioni

Bartolomeo Della Rocca (detto Cocles) pubblica il suo trattato su chiromanzia e fisiognomica a Bologna nel 1504, negli stessi mesi di quello di Gaurico (ma non è a conoscenza delle formulazioni di Adamanzio). L’incontro tra Della Rocca e Achillini produce un’opera veramente rilevante per l’approfondimento e la diffusione della fisiognomica. “L’anima segue la veste del corpo, vale a dire i segni […]” dichiara la prefazione.

Nella Chyromantie ac physionomie Anastasis, Cocles dimostra di conoscere Aristotele, Polemone, Razes, Michele Scoto, Alberto Magno e Michele Savonarola. Ignora invece la trattazione fisiognomica di Adamanzio, appena trascritta dal greco da Giorgio Valla, e si riferisce alla versione latina di Pietro d’Abano. Cocles riporta la definizione della fisiognomica nelle antiche formulazioni attribuite ad Aristotele: “La fisiognomica è la scienza delle passioni naturali dell’anima e delle ripercussioni che essa, trasformandole in segni fisionomici, provoca sul corpo”.

La fisiognomica, scrive, è: “una scienza regale mediante cui vengono perfettamente conosciute, ricorrendo ad alcune congetture, le condizioni degli uomini. Il viso è comunemente profeta e indice, […] esso rivela e denuda il cuore e le voci di interni pensieri e cogitazioni, al punto che tutte queste cose vengono conosciute nella prospettiva fisiognomica». In questi termini il Cocles formula il rinnovamento della fisiognomica nel XVI secolo. Riassunta e semplificata, essa si diffonde ben al di là dell’interesse dei soli eruditi. Si costituisce, all’inizio del XVI secolo, un vasto pubblico il cui gusto per la ‘scienza del viso’ resta vivo sino alla fine del secolo successivo: le traduzioni francesi del libro di Coclès vengono riedite sino al 1698. Analogo successo ha il trattato di Jean d’Indagine.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Internet archive

Edizione Argentorati del 1533 per Ioannem Albrecht. Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Edizione di Strasburgo di J. Albertus, 1536.

Gallica (La Bibliothèque numérique de la Bibliothéque nationale de France)

Gaurico 1504

Opera

De Sculptura

Frontespizio

Pomponii Gaurici Neapolitani De Sculptura: Ubi Agitur De Symetriis, De Lineamentis, De Physiognomia, De Perspectiua, De Chimice, De Ectyposi, De Celatura Eiusq Speciebus, Praeterea De Caeteris Speciebus Statuariae, De Plastice, De Proplastice, De Paradigmatice, De Tomice, De Colaptice, De claris Sculptoribus ac plerisq[ue] aliis rebus scitu dignissimis

Caratteristiche

Il De sculptura, dialogo di Pomponio Gaurico, fu pubblicato a Firenze, forse presso i Giunti, nel dicembre del 1504. L’edizione – patrocinata probabilmente da Bernardo Rucellai, il generoso ospite delle conversazioni che si tenevano negli Orti Oricellari – ha una doppia dedica: una, di Antonio Placido, al giovane Lorenzo Strozzi, e un’altra, del Gaurico, al duca Ercole I d’Este. Il dialogo finge una conversazione avvenuta a Padova nell’atelier del Gaurico tra quest’ultimo, Raffaele Regio e Niccolò Leonico Tomeo; comprende inizialmente un elogio della scultura e una delineazione del tipo dell’ottimo scultore che deve possedere, secondo il Gaurico, oltre che cultura antiquaria e letteraria, un buon numero di virtù civili e segnatamente lo sprezzo del denaro e l’amore della gloria. Poi il dialogo si diffonde in una serie di capitoli tecnici nei quali si dà prima una classificazione dei generi e delle specie di scultura (per materia lavorata e per tecnica di lavorazione) e poi si passa a parlare delle proporzioni, della necessità di conoscere la fisionomia per ritrarre convenientemente le passioni, della prospettiva, della difficile arte di rendere vive e mosse le opere e delle tecniche di fusione. Il libretto si chiude quindi con una storia della scultura.

Sebbene tratti soprattutto di questioni tecniche (linea, prospettiva ecc.), lo fa in maniera molto ampia. I contributi più notevoli del De Sculptura includono la creazione di un sistema di categorie descrittive e una considerazione più formale sulla fisiognomica come argomento di considerazione estetica.

Gaurico introduce un intero capitolo fisiognomico, forse non previsto dal progetto iniziale ma ben motivato in quanto sostituisce alcune inadempienze teoriche dell’autore. Secondo Gaurico, la scultura come arte della rappresentazione del corpo umano deve presupporre un’ampia gamma di conoscenze, che vanno dall’anatomia alla teoria delle proporzioni, dall’indagine sul movimento a quella sulle espressioni. La fisiognomica del De Sculptura non è però un lavoro originale e consiste nella traduzione e nella manipolazione dell trattato di Adamanzio, che Gaurico ha potuto leggere in un manoscritto posseduto dall’umanista Giorgio Valla. La novità è comunque degna di rilievo, perché il testo di Adamanzio è, per esempio, ignoto alla Chyromantie ac phisionomie anastasis che Bartolomeo Cocles pubblica nello stesso 1504 con la prefazione di Alessandro Achillini, l’editore del Secretum secretorum. Gaurico non ha alcuna difficoltà a riconoscere la dipendenza delle sue analisi e anzi appaia Adamanzio ad Aristotele ricavando da entrambi l’immagine complessiva dell’uomo. Aristotele ha dimostrato che il corpo e l’anima subiscono le reciproche malattie. E Adamanzio ricorda che Prometeo ha aggiunto tutte le qualità al fango primordiale, attribuendo all’uomo la forza de leone, l’astuzia della volpe, la temerarietà del cinghiale ecc.. Il disegno dell’uomo coincide quindi con la somma di caratteristiche contrastanti ricavate dalla trama analogica col mondo animale.

Link

Internet Archive

Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Edizione tedesca del 1886 a cura di Heinrich Brockhaus. Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Agrippa di Nettesheim 1510-1530

Opera

De occulta philosophia libri III

Caratteristiche

Il De occulta philosophia (in italiano I tre libri sulla filosofia occulta) è una difesa della magia considerata come scienza suprema (opera costruita su una specie di teosofia neoplatonico-cristiana) scritta dal filosofo ed esoterista tedesco Heinrich Cornelius Agrippa di Nettesheim (Colonia, 14 settembre 1486 – Grenoble, 18 febbraio 1535) diviso in tre volumi.

Si tratta dell’opera più importante di Agrippa, alla cui stesura ha dedicato circa vent’anni, dal 1510 al 1530. Il testo è stato pubblicato in tre volumi di cui il primo a Parigi nel 1531, mentre tutti e tre i volumi insieme sono comparsi per la prima volta a Colonia nel 1533. La filosofia occulta è la magia, considerata «la vera scienza, la filosofia più elevata e perfetta, in una parola la perfezione e il compimento di tutte le scienze naturali». L’autore descrive l’esistenza di tre mondi: l’Elementare, il Celeste e l’Intellettuale, a cui corrispondono tre scienze, la Fisica o la Magia naturale che indaga l’essenza delle cose terrene, la Matematica o Magia celeste, che studia il moto degli astri e la Teologia, che si occupa di Dio e della religione, nonché del demonio, di riti, feste e misteri. L’espressione filosofia occulta vuole infatti sottolineare la sua natura di scienza, poiché filosofia è scienza delle cose materiali e spirituali, ma anche il fatto che, in quanto occulta, essa è riservata a pochi.

[vedi Compagni, Vittoria Perrone. “IL ‘DE OCCULTA PHILOSOPHIA’ DI CORNELIO AGRIPPA: PAROLE CHIAVE: UOMO-MICROCOSMO, ‘PRISCA THEOLOGIA’, CABALA, MAGIA.” Bruniana & Campanelliana, vol. 13, no. 2, 2007, pp. 429–48. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/24335014 ]

Link

Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Giovanni da Indagine 1522

Frontespizio

Introductiones apotelesmaticae elegantes, in chyromantiam, physiognomiam, astrologiam naturalem, complexiones hominum, naturas planetarum. Cum periaxiomatibus de faciebus signorum, & canonibus de aegritudinibus, nusquam fere simili tractata compendio, Autore Ioanne Indagine 1522 Cum gratia et privilegium Imp.

Caratteristiche

Johannes Bremer von Hagen (1415 ca. – 1475), meglio noto col nome latino di Johannes o Giovanni Indagine, fu un monaco certosino e un illustre teologo. Produsse oltre 500 opere, commentari sul testo della Bibbia e molto altro ancora non edito.

Indagine era un uomo erudito in vari campi, tra cui le scienze naturali, l’astronomia (cui ha contribuito con l’invenzione di due strumenti) e nella chiromanzia. Fu probabilmente il chiromante tedesco più apprezzato del XVI secolo. Le Introductiones apotelesmaticae vennero bandite dall’Inquisizione dopo esser state poste all’Index Librorum Prohibitorum sotto decreto di Papa Paolo IV nel 1559.

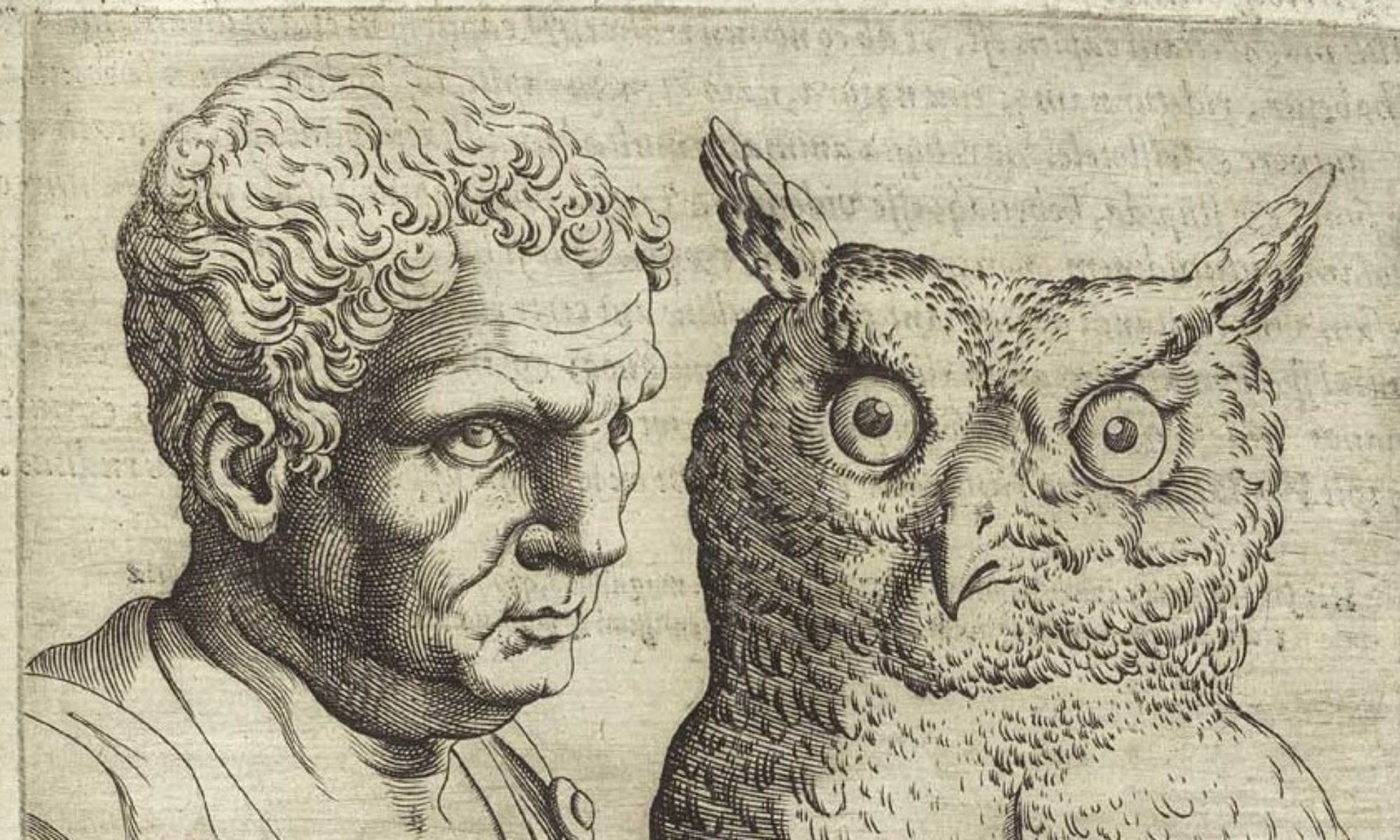

Per le Introductiones, Indagine attinge soprattutto al Cocles, ma anche al Tiberti e al Corvi. Il testo è illustrato da incisioni di vari artisti, incluso uno splendido ritratto dell’autore e del suo stemma, entrambe realizzate da Hans Baldung Grien. Tra le incisioni, anche 11 teste fisiognomiche e 26 schemi mitologici che rappresentano i segni dello zodiaco, incisioni attribuite ad Hans Wechtlin; infine 37 mani con segni chiromantici e 27 diagrammi astrologici. L’opera ebbe un impatto notevole sullo studio della chiromanzia ed è citata fino ad oggi, marcando di fatto l’inizio della chiromanzia astrologica che si sarebbe sviluppata nel corso del secolo.

Le Introductiones hanno molto successo. Il trattato viene riedito tredici volte dal 1531 al 1672. Le traduzioni francesi, tedesche e inglesi vengono pubblicate per tutto il XVII secolo.

Link

Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Digitalizzazione in formato immagine (JPEG): testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Tricasso 1522

Opera

Chiromantia Tricassi Cerasariensis Mantnani [!]. Non amplius impressa. ac figurata. Et ab ipso proprio auctoris exemplari fideliter extracta Impressum Venetijs : per Ioannem Franciscum et Ioannem Antonium de Rusconibus de Mediolano fratres …, die XXIII Madij 1522.

Caratteristiche

Paride Ceserara, detto Tricasso, nacque il 10 febbraio del 1466 a Mantova.La mancanza di testimonianze certe rende difficile la ricostruzione biografica; comunque si può senz’altro affermare che egli visse presso la corte ferrarese dove si cimentò nelle prime esperienze letterarie, nel campo soprattutto dei volgarizzamenti. La sua opera più importante è l’Epitoma Chyromantico di Patritio Tricasso da Ceresari mantovano “stampato in Venetia per Agostino de Bindoni” nel 1538, dove, sinteticamente organizzato, “se contiene quello che con longo processo di scrittura nelli altri libri et opere mie prima ho preposto et dichiarato”. In questo scritto include il suo pensiero sulla chiromanzia, che aveva già espresso nella Chiromantia del 1522.

Il Ceserara pone le basi per una nuova e coerente disposizione della materia premettendo una puntuale polemica nei confronti del Coclés (Bartolomeo della Rocca) giudicato “mina et destruttione di tale arte”. Già nella Expositione del Tricasso Mantovano sopra il Cocle (1525; accompagnata dalla traduzione in italiano della sua Chiromantia) egli aveva allargato il significato di tale confronto dall’attacco privato alla difesa del principio di scientificità sostenendo che “la principale mia intentione non è di exponere il Cocle, overo impugnarlo, ma solum di monstrare quale di questa scientia sia la veritade”. Il Tricasso, infatti, si pone come “restauratore e reformatore” di questa dottrina nei confronti di coloro che “loquaci e ciarlatori” non ne rispettano le regole basilari che consistono nel “non essere precipitoso in giudicare cosa alcuna. E non essere de prima impressione: anzi voler sempre considerare e perscrutare ogni ragione così probabile come manifesta”.

Nell’Epitoma, Tricasso compie una costruzione di tipo geometrico avvalendosi di fasi successive di analisi che non trascurano alcun passaggio. Dalla spiegazione etimologica del vocabolo che dà nome alla scienza chiromantica, egli fornisce la definizione stessa: “questa scientia e dottrina è un modo di pronosticare et indovinare le cose future, concesse solo tra huomini sapienti, per quei segni e linee quali nelle mani nostre si ritrovano”. Il Ceserara muove dal principio che la chiromanzia è scienza da cui si può “formare vera conclusione e determinata”, nonostante essa si serva di un linguaggio “figurativo e parabolico”.

Alla chiarezza con cui vengono specificati gli elementi costitutivi della natura umana, segue una lunga dissertazione sulla teoria del comportamento, strettamente conseguente al principio secondo cui l’unione dei quattro elementi (“Fuoco-Aere-Aqua-Terra”) e delle quattro qualità (“Calidità-Frigidità-Humidità-Siccità”), da cui “ogni corpo inferiore e corruttibile” è determinato, genera un enorme numero di possibilità combinate, cioè “causano varie e diverse figure e proportioni de linee e segni”. Infatti la “calidità” produce linee “longhe e larghe”, la frigidità “brevi e sottili”, l'”humidità” “larghe e non molto lunghe”, infine la “siccità” “lunghe e sottili”.

Il testo si avvale (come di norma in trattati riguardanti questa disciplina) di numerose tavole illustrative, in ognuna delle quali i solchi cutanei palmari vengono contraddistinti con diversi segni grafici e analizzati nello specifico valore simbolico attraverso il ricorso ad una terminologia sapiente e ad un’aggettivazione accurata. Alle proposizioni quindi di interesse speculativo si unisce anche una precisa ricerca lessicale, in cui si evidenziano reminescenze classiche e una lunga frequentazione di testi contemporanei.

Nel 1524 viene già pubblicato un volgarizzamento della sua Chiromantia del 1522: Chyromantia del Tricasso da Cerasari, Mantoano, dal proprio exemplar in vulgare tradutta ad instantia del magnifico et veneto patricio Domenico Georgio de Aloysio Georgio (In Venetia : per Io. Francisco & Io. Antonio de Rusconi, 1524).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non attendibile, testo completo. Accesso libero.

Nifo Agostino 1523

Opera

Physiognomicorum libri tres (commento al Physiognomica pseudo-aristotelico all’interno dei Parva naturalia)

Frontespizio

Parva naturalia Augustini Niphi Medices philosophi Suessani. videlicet. Physiognomica. De animalium motu. De longitudine & breuitate vite. De iuuentute & senectute. De respiratione. De morte & vita. De memoria & reminiscentia. De somno & vigilia. De insomnijs. De diuinatione naturali: artificiosa: & de prophetia. Venetijs : mandato & expensis heredum quondam nobilis viri domini Octauiani Scoti ciuis ac patricij Modoetiensis & sociorum, 1523 die 2 Martij

Caratteristiche

Filosofo e umanista italiano (Sessa Aurunca, 1473 – Sessa Aurunca, 1545), Nifo Agositno è l’autore di questi dieci opuscoli pubblicati a Venezia nel 1523 (e ristampati nel 1550), un commentario ai Parva Naturalia aristotelici. Nifo era impegnato in uno sforzo nell’approfondimento tematico e interpretativo dell’intero corpus aristotelico e l’intenzione di dedicarsi al Commentario dei Parva Naturalia risale al 1519, quando, dopo un periodo a Roma, il filosofo suessano fu invitato a insegnare a Pisa come ordinario alla cattedra di Fisica. A Pisa, in un periodo che per lui fu molto prolifico dal punto di vista scientifico, iniziò a redigere quegli opuscoli che costituiscono i Parva naturalia, in cui rivela la sua necessità di un’unità organica, ben manifesta nel suo intento di connettere varie discipline, dalla biologia alla fisiologia, senza tuttavia mancare di distinguerle e categorizzarle.

La Physiognomica pseudo-aristotelica, come si legge nel titolo, è il primo trattato commentato da Nifo. Ma la fisiognomica ritorna anche negli opuscoli seguenti. Ad esempio, nel De somniorum interpretatione, il discorso prende un’inclinazione decisamente fisiognomica, laddove si osserva un confine molto sottile tra l’animalità e l’umanità nei sogni dei malinconici. Sempre nel De somniorum interpretatione si legge (fol. 112 vb): “Quemadmodum enim physiognomus ex uno dumtaxat signo quod in corpore notavit non praesagit animi affectum sed ex pluribus idem consignificantibus, ita coniector medicus atque physicus non debet ex uno somnio humoris alterationem vel morbum coniectare, sed ex consimilibus atque compluribus idem praesagientibus” (“Come i fisiognomi non possono determinare un’affezione dell’anima da un unico segno individuato, ma possono farlo solo tramite l’osservazione di vari segni che indicano la stessa cosa, così il medico che interpreta i sogni non deve dedurre un’alterazione dell’umore o una malattia sulla base di un singolo sogno, ma dovrà farlo sulla base di più sogni simili, che indicano la stessa cosa”).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non attendibile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non attendibile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non attendibile, testo completo. Accesso libero.

Erasmo 1530

Opera

De civilitate morum puerilium

Caratteristiche

Trattato sull’educazione morale e pratica dei bambini, pubblicato per la prima volta nel 1530 e dedicato all’undicenne Henry di Borgogna, figlio di Adolfo (1489–1540), signore di Veere. Il trattato fornisce istruzioni, in un latino semplice, su come un bambino dovrebbe comportarsi in compagnia degli adulti. Il libro incontrò un enorme successo e fu tradotto in molte lingue. La prima edizione inglese, di Robert Whittinton (o Whittington), fu pubblicata nel 1532 col titolo A Little Book of Good Manners for Children.

Il libro è diviso in 17 sezioni, e ciascuna tratta di un aspetto del comportamento. Egli pone l’accento sullo sguardo, sul movimento, sul gesto e, più in generale, sull’espressività del corpo, elementi marginali nelle fisiognomiche contemporanee al suo trattato; le quali, ripetendo la lezione antica e medievale, tendono a privilegiare la semplice morfologia rispetto all’espressività. Nell’osservazione esteriore del corpo umano il trattato di Erasmo non si accontenta di riproporre i vecchi precetti che, sin dalla prima fisiognomica attribuita ad Aristotele, legano l’aspetto fisico del corpo alle qualità morali dell’anima. C’è indubbiamente, nell’enfasi conferita all’espressività e al movimento del corpo rispetto alla natura e alla fissità dei tratti, un tono nuovo. Le buone maniere erasmiane – in opposizione a quelle medievali fondate su caratteri imperativi del tutto esterni all’uomo – sono fondate su una corrispondenza tra essere e apparire, tra carattere e comportamento, tra intenzione e atto. Esse hanno dunque con la fisiognomica un tratto in comune: la condotta e i costumi dell’uomo vi si trovano definiti mediante un’equivalenza tra uomo “esterno” visibile e uomo “interno” nascosto. Chartier ritrova in questo un «principio etico universale su cui si basa la cortesia».

Scrive Erasmo: «Occhi grandi e aperti sono un segno di stupidità, lo sguardo fisso una nota di pigrizia; lo sguardo eccessivamente penetrante tradisce una tendenza all’ira, mentre lo sguardo troppo vivo e troppo eloquente è quello dell’impudico; lo sguardo migliore è quello che rivela uno spirito tranquillo e una amabilità piena di rispetto. Non è un caso se gli antichi dicevano che la sede dell’anima si trova negli occhi».

Link

Enciclopedia hispano-católica universal

Documento PDF. Testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Ebook. Testo non ricercabile, completo. Accesso libero.

Dürer 1532

Opera

De Symmetria partium in rectis formis humanorum corporum libri in latinium conversi / De Varietate figurarum et flexuris partium ac gestibus imaginum libro duo

Caratteristiche

La figura umana è sempre stata al centro dei dipinti e delle incisioni di Dürer. La prima ritrattistica e i dipinti di soggetti mitologici e religiosi dimostrano una riverenza per il corpo e un interesse per la forma anatomica, influenzate dai maestri italiani. Il viaggio in Italia di Dürer nel 1494 segna un momento spartiacque per lo sviluppo della sua carriera artistica. In Italia vede i dipinti di Mantegna, Da Vinci e Jacopo de’ Barbari, un pittore veneziano che ricercava una soluzione geometrica per la proporzione umana.

Alla fine degli anni Novanta del Quattrocento, Dürer cominciò la sua serie di studi sulle proporzioni anatomiche, segnandosi le misure dei corpi di un ampio gruppo di uomini, donne e bambini. Dürer progettò degli strumenti meccanici per facilitare la sua ricerca e misurare la forma umana e i cadaveri dissezionati per meglio comprendere il corpo umano. Dürer analizzò e definì le distanze tra punti in relazione all’altezza di questi corpi al fine di ottenere dei valori tipici.

I Quattro libri della proporzione umana, corposo trattato in cui l’artista meditava sulle proporzioni e l’armonia del corpo umano intese come dipendenti da precise regole geometriche e quindi riproducibili attraverso il disegno, venne pubblicato dopo la sua morte (1528) in duplice edizione tedesca (nel 1528 stesso, poco dopo la sua morte, col titolo Vier Bücher von menschlicher Proportion) e latina (nel 1532, col titolo De Symmetria partium in rectis formis humanorum corporum libri).

Numerose incisioni incluse nel trattato rappresentano corpi maschili e femminili di diverse taglie, età, di cui vengono registrate le misure. Dürer si discostò da Vitruvio, asserendo che esistono vari tipi di bellezza, e nessun tipo di corpo o volto ideale. Dürer anzichè determinare delle propoporzioni ideali, indaga la natura per individuarvi non un’astratta tipologia ma almeno una trentina di tipi per uomini, donne e bambini. L’opera contiene 39 diagrammi, 110 xilografie (con la rappresentazione di 142 figure umane) sia a piena che a doppia pagina.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Leonardo da Vinci/Francesco Melzi 1540 ca.

Opera

Trattato della pittura

Caratteristiche

Il Trattato o Libro della pittura è un codice del XVI secolo basato su annotazioni di Leonardo da Vinci sulla pittura. L’origine del manoscritto è ignota. Il volume nel 1626 era a Casteldurante nella biblioteca di Francesco Maria II Della Rovere, ultimo duca di Urbino; passò in seguito in eredità al Papato e nel 1631 fu trasferito ad Urbino, passando poi nella Biblioteca alessandrina e infine alla Biblioteca vaticana. Il testo del trattato è una ricostruzione postuma di annotazioni e teorie di Leonardo da Vinci su aspetti teorici e pratici della pittura. Secondo Luca Pacioli il trattato della pittura era già concluso nel 1498, ma non esistono versioni complete del testo di mano di Leonardo. Si suppone che l’autore della rielaborazione sia stato Francesco Melzi, che nel 1519 ereditò i manoscritti di Leonardo. Apparentemente, una prima versione manoscritta circolava già nel 1542, come testimonia un acquisto fatto da Benvenuto Cellini.

A Leonardo la fisiognomica, imparentata alla chiromanzia in una nota del suo Trattato (parte III, nota 288), pare remota dalla verità scientifica:

“Della fallace fisonomia e chiromanzia non mi estenderò, perché in esse non è verità; e questo si manifesta perché tali chimere non hanno fondamenti scientifici. Vero è che i segni de’ volti mostrano in parte la natura degli uomini, i loro vizi e complessioni; ma nel volto i segni che separano le guancie dai labbri della bocca, e le nari del naso e le casse degli occhi sono evidenti, se sono uomini allegri e spesso ridenti; e quelli che poco li segnano sono uomini operatori della cogitazione; e quelli che hanno le parti del viso di gran rilievo e profondità sono uomini bestiali ed iracondi, con poca ragione; e quelli che hanno le linee interposte infra le ciglia forte evidenti sono iracondi, e quelli che hanno le linee trasversali della fronte forte lineate sono uomini copiosi di lamentazioni occulte e palesi. E cosí si può dire di molte parti. Ma della mano tu troverai grandissimi eserciti esser morti in una medesima ora di coltello, che nessun segno della mano è simile l’uno all’altro, e cosí in un naufragio” [Trattato della pittura, Parte terza – De’ vari accidenti e movimenti dell’uomo e proporzione di membra, nota 288. Di fisonomia e chiromanzia].

Link

Testo ricercabile, completo. Accesso libero.

Biondo 1544

Opera

De cognitione hominis per aspectum

Caratteristiche

Michelangelo Biondo (Venezia 1500 – dopo il 1565) studiò arti e medicina con Agostino Nifo, “sub cuius disciplina plerisque annis militavimus”. Nel 1544, a Roma, in quella corte papale ove l’astrologia era una voga, pubblica l’opuscolo di fisiognomica De cognitione hominis per aspectum. Nel 1548 pubblica a Venezia, senza nulla “mutare vel transferre”, l’opera fisiognomica di Pietro d’Abano, “praestantissimus vir ac sapientissimus philosophus”, con il titolo di Decisiones physionomia.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Sayyid ‘Alī Hamdānī prima del 1546

Opera

Risālah-i qiyāfah (trad. Saggio sulla fisiognomica)

رساله قيافه

Caratteristiche

Si tratta di un breve saggio persiano sulla fisiognomica composto da Sayyid ‘Alī Hamdānī, conservato in una copia unica ora alla National Library of Medicine (MS P 29, voce marginale 2). Il saggio deve essere stato scritto prima del 1546, anno in cui è stata realizzata la copia, che si trova a margine di un altro trattato. Non si hanno notizie di altre copie e non sappiamo niente della vita dell’autore.

La copia conservata è contenuta in un manoscritto con 35 brevi trattati persiani scritti a margine, che circondano il testo persiano principale al centro di ogni pagina, una copia della versione persiana del Kitab ‘Ajā’ib al-makhlūqāt wa-gharā’ib al-mawjūdāt (Meraviglie delle cose create e aspetti miracolosi delle cose esistenti) scritto nel XIII secolo da Zakarīyā’ ibn Muḥammad al-Qazwīnī.

[vedi Catalogo: Fisiognomica, Islamic Manuscripts at the National Library of Medicine]

Giovio 1546 e 1551

Opere

Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposite quae in Musaeo Comi spectantur, Venezia 1546

Elogia virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus supposita quae apud Musaeum spectantur, Firenze 1551

Caratteristiche

Nei ritratti presentati da Giovio nei suoi Elogia, in cui utilizza un lessico calcolatissimo che trae ispirazioni da fonti classiche molto precise, spicca un evidente interesse fisiognomico. L’importanza della fisiognomica nella lettura gioviana del ritratto è testimoniata da Giovio stesso in una lettera indirizzata al cardinale Ippolito d’Este il Giovane nel febbraio del 1551, che racconta la visione di un sogno: “Dico adunque ch’una di queste notti mi pareva ch’io fossi nella sala del mio Museo a sedere sopra certi cuscini alla foggia turchesca, mirando intorno intorno i ritratti degli uomini eccellenti in armi e cavando da sì diversi ceffi e bizzarri volti qualche regola e scaltro precetto dell’arte della fisionomia”.

La fisiognomica negli Elogia è molto più presente di quanto appaia ad un primo sguardo. Lo storico è consapevole che la fisiognomica è una scienza complessa e che talvolta l’analisi visiva del volto di un personaggio può fornire dati contraddittori e ambigui se non verificati sui dati storici, come accade per il vescovo di Pavia Francesco Alidosio: “[…] di questo ritratto di lui preso dal vivo volto ci maravigliamo molto ch’egli rappresenti in sé tanta dignità d’horrorevole e liberale aspetto; di modo che di qui si può far congettura che la macchia di uno animo corrotto si può qualche tempo coprire con l’apparenza di una rara bellezza e facilmente ascondersi ancora a eccellentissimi maestri di phisiognomia”.

Nonostante queste difficoltà, negli Elogia degli uomini di guerra si fanno frequenti le descrizioni dell’aspetto dei personaggi storici, anche se, tranne per poche eccezioni, il tema dell’analisi fisiognomica non è trattato in modo esplicito. Giovio però vi allude per via indiretta, attraverso il lessico. Esemplare in questo senso è la descrizione dell’aspetto di Gaston de Foix: “Non so chi sia quel professore, ancora che ignorante di phisionimia, il quale nella bellissima faccia di questo giovane sbarbato non consideri con maraviglia le diverse parti contrarie fra loro. Percioché d’una parte questo splendor d’argento sparso per le guancie, riuscendo a poco a poco alla pallidezza della biada matura, dà tanto bella gratia a questo generoso volto, che grandemente tira a sé gli occhi de’ risguardanti. Et d’altra parte gli occhi rilucenti e profondi, testimoni d’uno animo ferocissimo, mettono paura in chi gli guarda, perché spesse volte noi habbiamo veduto Mons. di Fois in questo aspetto spirare bellicoso furore, quando con animo infiammato, maneggiando l’armi di continuo, aspirava a vittorie e triomphi illustri”.

Personaggi che Giovio giudica in termini particolarmente negativi – come Cristierno, re di Romania o il cardinale di Pavia Francesco Alidosio – vengono identificati in descrizioni caratterizzate da un’evidente accumulazione di aggettivi della sfera del mostruoso (immanis, efferus, monstruosus), dell’inumano (la “saevities” di Selim I o di Attila, qualità che Plinio attribuisce ai cani), del terrificante (“dirus” aggettivo che Orazio riferisce ad Annibale). L’ekphrasis del volto di Attila, descritto come un personaggio ibrido a metà strada tra ferinità e umanità, è in questo senso esemplare: “Questo volto per inhumana e scolorita pallidezza per mostruoso ceffo di crudele aspetto e per torta quadratura d’occhi terribili, dimostra la spietata crudeltà d’Athila, re degli Hunni, sì come lo veggiamo scolpito in bronzo per mano d’artefice e con lo stile degli scrittori”. E la xilografia del ritratto di Attila, copiata da un dipinto della collezione gioviana e inserita nell’edizione illustrata di Pietro Perna, usa altri richiami per conferire al condottiero l’aspetto animalesco e mostruoso suggerito dal lessico gioviano: il profilo pronunciato caratterizzato dal naso ricurvo, dalla barba caprina e dalla capigliatura crespa è dotato di due vistose corna sul capo. [Sonia Maffei, Per una filologia dell’immagine: ritratti e fisiognomica tra Giovio e Della Porta in Atti dei convegni Lincei 338 Il ritratto letterario in età moderna (Roma, 4-5 aprile 2019), Bardi, Roma, 2021 pp. 53-71]

Per Giovio l’esercizio dell’osservazione fisiognomica dei volti degli uomini illustri, che non era estranea alla sua formazione di medico, si mescola alle sue capacità ecfrastiche rivolte all’osservazione dei dipinti. Nelle descrizioni, spesso molto brevi, che accompagnano numerosi elogi di uomini d’arme, egli si sofferma soprattutto su caratteristiche fisiche e su particolari abiti capaci di esprimere l’indole e la posizione sociale del personaggio elogiato. L’oggetto dell’osservazione è il volto nel suo complesso, ma si predilige e interpreta soprattuto l’espressione degli occhi, della fronte, delle sopraccigila. Altri ritratti ritratti dal punto di vista fisiognomico:

Ezzelino da Romano: “Azzolino, tiranno di Padova, mostro del genere humano, con questa crespa e bestial fronte, con questa terribil pallidezza e con questi occhi da serpe, mostrando la fierezza della sua indomita natura, è dipinto nel palazzo di Padova”.

Quello terrificante di Maometto II: “La faccia gialluccia gl’occhi grifagni con questa crudele e veramente tartaresca guardatura, e il naso sì adunco che la punta pareva toccasse le labbra”.

E infine la descrizione del volto di Cesare Borgia, il duca Valentino: “Dicesi che ‘l Cesare Borgia, il quale di sanguinoso ingegno e arrabbiata crudeltà si può credere che eguagliasse gli antichi tiranni, fu ingenerato di velenoso sangue, e di maledetto seme; percioché egli haveva la faccia sparsa, di rossor nero e piena di molti cossi, i quali leggermente mandavano fuor marcia e gli occhi fitti in dentro, i quali con serpentina e crudele guardatura parea che schizzassero fuoco; talché gli amici e i familiari suoi non potevano pur soffrire di guardarvi, benché ch’egli scherzando tra le donne, meravigliosamente mutandoli volesse mostrargli molto piacevoli”.

Il metodo di osservazione dei tratti fisiognomici di cui si serve Giovio per la descriptio personae scaturiva evidentemente, ancor prima dello studio delle immagini, dallo schema descrittivo della Institutio oratoria di Quintiliano, e in particolare dallo schema desumibile nei libri III e V, dedicati alla laus et viutperatio hominis e ai loci personae, in cui si definiva il catalogo degli elementi utili alla conoscenza della persona: ex animo, ex corpore, genus, natio, patria, sexus, animi natura ecc. Elementi che sono tutti alla base anche della tradizione fisiognomica medievale e di cui troviamo testimonianza nella rilettura che ne fanno i fisionomi tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento: Michele Savonarola, Bartolomeo Cocles, Jean d’Indagine, e infine Pomponio Gaurico nel De Sculptura. [Tommaso Casini, La questione fisiognomica nei libri· di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI, in “Volto e gli affetti : fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento : atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 2001. – L.S. Olschki, Firenze, 2003].

Su Giovio vedi anche: [Barbara Agosti. Paolo Giovio: Uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, Fondazione Carlo Marchi Quaderni 37, Leo S. Olschki, Firenze, 2008; Zimmermann, T. C., Paolo Giovio: The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy. Princeton University Press, 1995; Bartalini, Roberto. “Paolo Giovio, Francesco Salviati, Il Museo Degli Uomini Illustri.” Prospettiva, no. 91/92, 1998, pp. 186–88; Cannata, Nadia, Vasari, Paolo Giovio, le collezioni di ritratti e la retorica delle immagini, Giorgio Vasari e la nascita del museo, Atti del Convegno, Edifir, Firenze (2012), pp. 61- 69; Sonia Maffei, Per una filologia dell’immagine: ritratti e fisiognomica tra Giovio e Della Porta in Atti dei convegni Lincei 338 Il ritratto letterario in età moderna (Roma, 4-5 aprile 2019), Bardi, Roma, 2021 pp. 53-71; Sonia Maffei, Spiranti fattezze dei volti. Paolo Giovio e la descrizione degli uomini illustri dal museo agli “Elogia”, in “Ecfrasi. Modelli ed esempi fra Medioevo e Rinascimento”, a cura di Gianni Venturi e Monica Farnetti, vol. I, Bulzoni, Roma 2005, pp. 227-268; Sonia Maffei (a cura di), Paolo Giovio, Scritti d’arte. Lessico ed ecfrasi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1999; Tommaso Casini, Ritratti parlanti. Collezionismo e biografie illustrate nei secoli XVI e XVII, Edifir, 2004; Klinger, L.S., The Portrait Collection of Paolo Giovio v. 1-2, Princeton University, 1991].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

VEDI IMMAGINI (ED. 1575, 1577)

Du Moulin 1549 e 1550

Opere

De diversa hominum natura, prout a veteribus philosophis ex corporum speciebus reperta est, cognoscenda liber, Antonii Molinii Matisconensis diligentia nunc primum in lucem emergens (1549)

Physionomie naturelle, extraite de plusieurs philosophes anciens et mise en francais (1550)

Caratteristiche

Nel 1549 ad opera di Antoine du Moulin (1510-1551) viene pubblicato il De diversa hominum natura, un trattato di fisiognomica in cui l’analogia tra uomo e animale è un topos costante. L’anno seguente sarà tradotto dallo stesso Du Moulin in francese e pubblicato, sempre a Lione, come Physionomie naturelle. Allo stesso autore si deve, inoltre, la traduzione e pubblicazione del trattato di Johannes de Indagine. L’opera di Du Moulin fu pubblicata, con dedica a Caterina de’ Medici, in italiano da Paolo Pinzio, a Lione nello stesso 1550 col titolo “Fisionomia con grandissima brevità raccolta da i libri di antichi filosofi, nuouamente fatta volgare per Paolo Pinzio. Et per la diligenza di m. Antonio del Moulin messa in luce.In Lione : per Giouan di Tournes, 1550”, e in seguito a Roma, nel 1555.

Non si trova traccia di quest’edizione romana del trattato del Du Moulin risalente al 1555 citata da Caroli in Flavio Caroli, Storia della Fisiognomica, Leonardo Arte, 1998, p. 42. Esiste però, nella Biblioteca Apostolica vaticana, un trattato catalogato sotto il nome del Pinzio: “Fisionomia naturale di m. Paolo Pintio brevemente racolta da gli libri de antichi & moderni filosophi, novamente messa in luce […] “, Roma, Vincenzo Lucrino, 1555.

[vedi Ilaria Anzoise, Metafore della coscienza 1543-1687: dal paradigma naturalistico al paradigma meccanicistico (Tesi di Dottorato in Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età Contemporanea, Università della Basilicata, XXIV ciclo, 2012].

Link

De diversa hominum natura

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Physionomie naturelle

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Gosselin 1549

Opera

La Physionomie

Caratteristiche

Pubblicato a Parigi nel 1549.

Danus 1550 ca.

Opera

Physiognomia et chiromantia

Caratteristiche

Composta da Laurentius Augustanus Danus (nome latino di Lorenz Denn, 1522 o 1523-1599), un orafo di Augusta, verso la metà XVI secolo.

Link

Catalogo della Wellcome Collection (MS.228)

Sansovino 1550 e 1565

Opere

L’edificio del corpo humano (1550)

L’Historia di Casa Orsina (1565)

Frontespizi

L’EDIFICIO / DEL CORPO / HUMANO / DI M. FRANCESCO SANSOVINO. / NEL QUALE BREVEMENTE SI DESCRIVONO LE/ qualita del corpo dello huomo / et le potentie del / l’Anima. / INTITOLATO AL / MAG. RIZZO. / CON GRATIA ET PRIVILEGIO. / IN VENETIA. / M. D. L.

L’Historia di Casa Orsina / di Francesco Sansovino / Nella quale oltre all’origine sua, si contengono molte nobili imprese fatte da loro / in diverse Province fino a tempi nostri. / Con quattro Libri de gli huomini illustri della famiglia, ne’ quali dopo le vite de Cardinali / et de Generali Orsini, son posti i Ritratti di molti de predetti / Dove si ha non meno utile che vera cognitione d’infinite Historie non vedute altrove / CON PRIVILEGIO PER ANNI XX. / IN VENETIA / Appresso Bernardino & Filippo Stagnini, fratelli / MDLXV.

Caratteristiche

L’edificio del corpo humano

Nel 1550 Francesco Sansovino, agli albori della sua carriera di scrittore ed editore, si proponeva di svelare ai suoi concittadini i misteri del corpo umano. Pubblicò a Venezia, in volgare e in un formato ridotto, un trattato di anatomia che intitolò L’Edificio del corpo humano in omaggio al padre, l’architetto Jacopo Sansovino. Si tratta di uno dei primi libri tascabili della società occidentale, un’opera divulgativa che testimonia la volontà di diffondere nel Cinquecento i frutti dell’umanesimo e della scienza a un pubblico vasto, quello che non padroneggia il latino.

L’Historia di Casa Orsina

Si tratta di un’opera di vite e ritratti dedicata alla Historia della casa Orsini, pubblicata nel 1565 a Venezia. Il volume, corredato da un’appendice iconografica di undici ritratti, è il primo esempio di una serie omogenea di ritratti a stampa realizzata da una tipografia italiana. Le Vite dei Visconti di Milano di Giovio, che vanno considerate come una sorta di archetipo del genere, erano state pubblicate molti anni prima, ma a Parigi, nel 1549.

Francesco Sansovino,nella sua opera Gli Huomini illustri della casa Orsina Libri quattro, ci ha lasciato una delle definizioni più interessanti del procedimento fisiognomico:

“Gli uomini molte volte son curiosi di riconoscer nell’effigie quelle virtù, le quali hanno sentito celebrare, et esaltar ne’ grandi, dalla fama del mondo vivente, et dagli scrittori, atteso che non meno si trahe profitto dalla presenza delle persone eccellenti per valore, che dalla memoria de’ lor fatti honorati; onde sì come a chi studiosamente ricerca le historie è necessaria la cognitione della cosmografia, per rispetto de’ luoghi dove avennero le cose scritte, così conferisce molto alla medesima historia, lo haver sotto gli occhi le imagini di coloro de’ quali si leggono le pruove segnalate et illustri. Percioché vedendosi spesse volte che l’opere non corrispondono ai volti, et che talhora sotto bellissimi visi si cuoprono scelerati et horrendi pensieri, il lettore, salendo quasi come per gradi alla maraviglia, si riduce da quella, a contemplare i miracoli della natura che ella sa fare intorno alle somiglie dell’huomo. Et trovando le forze dell’animo nostro implicate insieme con la fattura del viso, in quella maniera che è congiunto insieme l’ordorato, il giusto, et il colore con la fattura d’un frutto, fa le più volte dal viso indubitato giudicio de’ cuori humani. Ora in queste immagini di huomini così chiari, habbiamo da notare, che nella gente Orsina si vede grandezza et maestà nel sembiante et nel volto, perché essendo pieni di spirito et di vigor militare, con le fronte aperte, et con le bocche per la maggior parte assai grandi, significative di huomini di molta eloquenza, et con aspetti veramente reali, possiamo chiaramente credere (quando non si havesse altra cognizione dell’origine loro) che essi siano senza alcun dubbio discesi dall’altissimo e nobile sangue, se dalla faccia (che è vera dimostratrice degli animi nostri) si dee far coniettura della grandezza de’ generosi pensieri” [Sansovino 1565 c. 63r].

Sansovino svolge qui il ruolo del fisionomo a cui spetta osservare le relazioni tra i tratti fisici e l’attitudine caratteriale, come nell’esempio delle “bocche grandi significative di molta eloquenza”. Ma la lettura fisiognomica dei ritratti della raccolta non si ferma a una mera dichiarazione d’intenti. I ritratti pubblicati in appendice al volume sono intervallati dalle biografie e dalle descrizioni fisiche di ciascun membro della casata. Come avviene ad esempio per la descrizione di Camillo Giordano Orsini: “Questo volto così asciutto e di colore macilente, dimostrativo di huomo nervoso e per natura agile e forte è il vero ritratto del signor Camillo Orsino”.

[cfr. Tommaso Casini, La questione fisiognomica nei libri· di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI, in “Volto e gli affetti : fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento : atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 2001. – L.S. Olschki, Firenze, 2003].

Link

L’edificio del corpo humano

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

L’Historia di Casa Orsina

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Luca Gaurico 1552

Opere

In supra notatis a Pomponio fratre epilogus, Alia hominis physiognomia e dei Chyromantiae axiomata (opuscoli del 1551 sulla fisiognomica e sulla chiromanzia)

Tractatus astrologicus (1552)

Caratteristiche

Luca Gaurico (1476 – 1558) nacque nel marzo 1475 a Gauro – un “casale” della contea di Giffoni (ora in prov. di Salerno) allora posseduta dai d’Avalos. Il G. rimase nel Regno di Napoli probabilmente sino alla morte del padre, a Barletta nel 1497; poi si trasferì a Padova, dove successivamente fu raggiunto dal fratello Pomponio. Qui il G. poté ascoltare le lezioni di Pietro Pomponazzi, di Pietro Trapolin, di Niccolò Leonico Tomeo e poi di Marco Musuro ed ebbe come colleghi di studio G. Fracastoro, Gaspare Contarini, A. Navagero, Pierio Valeriano (Giovanni Pietro Dalle Fosse) e G.B. Ramusio; contemporaneamente frequentò lo stesso giro di amici – umanisti, ma anche scultori e pittori – che si riuniva nell’atélier del fratello Pomponio, occupato allora, oltre che negli studi letterari, anche in un suo apprendistato (poi abbandonato) di scultore. Addottoratosi in medicina probabilmente tra il 1503 e il 1504, il G. aveva frattanto cominciato a curare, per conto di tipografi veneziani, l’edizione di vari testi scientifici e filosofici e teneva, parallelamente, corsi privati di astrologia e matematica, che dovettero riscuotere un certo successo

Nel 1551 uscirono a Bologna (per i tipi del Giaccarello) di seguito alla Aristotelis physiognomia adamantio interprete e a brani fisiognomici del De sculptura del fratello Pomponio (prima ed. 1504) alcuni suoi opuscoli di fisionomia e chiromanzia (un In supra notatis a Pomponio fratre epilogus, una Alia hominis physiognomia e dei Chyromantiae axiomata); a Venezia nel 1552 il G. pubblicava il Calendarium ecclesiasticum novum (Venetiis, Giunta, 1552) e il Tractatus astrologicus in quo agitur de praeteritis multorum hominum accidentibus per proprias eorum genituras ad unguem examinatis (ibid., Navò, 1552), forse la sua opera più famosa, che fu presto inclusa nel primo Index librorum prohibitorum (1558).

[cfr. la voce di F. Bacchelli, Gaurico, Luca nel Dizionario biografico degli Italiani, vol. LII, 1999].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Grataroli 1553

Opera

De praedictione morum naturarumque hominum, in Id., De memoria reparanda, augenda, servandaque…item de praedictione morum naturarumque hominum

Caratteristiche

In contatto con prestigiosi protagonisti della cultura del tempo, tra cui Gerolamo Cardano, che incontrò di persona, Grataroli fu autore di una larga produzione saggistica di vario argomento, in cui il contributo personale si accompagna alla riproposizione di testi antichi e moderni raccolti nel corso di frequenti viaggi. I suoi Opuscula, pubblicati nel 1554 a Basilea, ebbero vasta fortuna e numerose traduzioni. L’opera si compone di tre trattati, dedicati rispettivamente all’arte della memoria (De memoria reparanda, augenda, conservanda), alla fisiognomica (De praedictione morum naturarumque hominum) e alla prognostica dei fenomeni naturali (De mutatione temporum, eiusque signis perpetuis).

Il trattato di fisiognomica, ritenuto un brillante antecedente dell’opera di Giovan Battista Della Porta, sarà ristampato nel 1603 in una collettanea con altri sullo stesso argomento di Johannes de Indagine e Pomponio Gaurico.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Huarte 1557

Opera

Examen de ingenios para las Ciencias

Caratteristiche

Al 1557 risale il trattato del medico spagnolo Juan Huarte (1529-1588). L’Examen de ingenios para las cincias, curiosa miscela di pedagogia e ricerca scientifica dedicata a Filippo II, «compendia numerose teorie non inedite sui rapporti fra la psicologia e la fisiologia» (Flavio Caroli, op. cit. p. 59).

Altra edizione: Examen de ingenios, para las sciencias. Donde se muestra la differencia de habilidades que ay en los hombres, y el genero de letras que a cada uno responde en particular. Es obra donde el que leyere con attencion hallara la maniera de su ingenio, […] compuesta por el doctor Iuan huarte de sant juan, natural de sant Iuan del pie del puerto, ciudad de Baeca, en casa de Iuan Baptista de Montoya, impressor de libros, 1575.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Cardano 1558

Opera

Metoposcopia

Caratteristiche

Tra i trattati di fisiognomica che ebbero maggior successo nella prima metà del XVI secolo va inclusa anche la Metoposcopia di Girolamo Cardano (1501-1576), il quale, celebrato più spesso come astrologo, indovino, matematico e filosofo naturale, si era laureato in medicina a Padova nel 1526, ed aveva poi tenuto la cattedra di medicina prima a Pavia e poi a Bologna.

La Metoposcopia, redatta intorno al 1550 ma pubblicata postuma nel 1558, è certamente l’opera del Cardano in cui la teoria fisiognomica viene affronta più compiutamente, tuttavia, come ha notato Caroli (Storia della Fisiognomica, 1998, cit., p. 47), riflessioni sul rapporto mente-corpo si riscontrano anche in altre sue opere, come ad esempio il De rerum varietate.

La metoposcopia, come parte principale della fisiognomica, è presentata da Cardano come una pratica divinatoria, come un’arte – non una scienza quindi – che «si sforza di predire il futuro attraverso l’ispezione sia della faccia frontale che della sua lunghezza e delle sue diverse linee, ed anche dei marchi naturali che vi si trovano». L’attendibilità di quest’arte, secondo Cardano, risulterà tanto maggiore se i segni analizzati verranno paragonati anche a quelli della mano ed al quadro astrale, in tal senso, la sua metoposcopia s’inserisce pienamente in quella che è stata definita la “dottrina delle segnature”, un sistema rappresentativo della realtà retto dalla legge delle corrispondenze e delle simpatie. Essa infatti parte dall’assunto di base che i segni del volto e delle mani rispecchiano le influenze impresse dagli astri, che determinano tanto le disposizioni del corpo quanto quelle dell’animo. [Anzoise, op. cit., p. 52]

Il tema anima-corpo torna costantemente in tutti i suoi scritti. Cardano definisce la Metoposcopia così: “Questa arte, che è la parte principale della fisiognomica, si sforza di predire il futuro attraverso l’ispezione sia della faccia frontale che della sua lunghezza, larghezza e delle sue diverse linee, ed anche dai marchi naturali che vi si trovano: tutto ciò provoca stupore e ammirazione in chi la pratica”.

La metoposcopia è lo studio delle linee della fronte intesa nel duplice senso di sineddoche dell’individuo e del cosmo con i pianeti. Esiste dunque una triplice relazione tra segno corporeo, proprietà interiore e potenza astrale determinante che riguarda, però solo i tratti tendenzialmente “invariati”, escludendo le rughe, tracce secondarie di ogni microstoria patemica. Nella Metoposcopia Cardano si occupa di fisiognomica in senso tradizionale, indicandone almeno tre funzioni: quella previsionale dell’astrologia, in quanto i pianeti imprimono i segni del destino sulla fronte degli uomini («La vita degli uomini è scritta e disegnata con lettere divine»), quella topografica che individua la corrispondenza tra umori celesti e terreni meritando una credibilità pari alla medicina, e quella simbolica che conferma una serie di pregiudizi di valore.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile ma ricerca non affidabile, testo completo. Accesso libero.

Hacecius 1560

Opera

Aphorismorum Metoposcopicorum libellus unus

Caratteristiche

Opuscolo di aforismi metoscopici pubblicato a Francoforte nel 1560 dall’astronomo e medico di corte Thaddaeus Hagecius (Tadeáš Hájek z Hájku, alias Nemicus; 1525-1600). Operetta centrata sull’osservazione del volto umano e soprattutto della fronte, le cui linee indicherebbero i diversi caratteri umani, come spiegato chiaramente nel capitolo “De forma et figura frontis“. Vicino alla Fisiognomica del Della Porta, l’autore risulta attratto dalle dottrine alchemiche del suo tempo.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Taisnieri 1562

Opera

Absolutissimae chyromantiae libri octo

Caratteristiche

Giovanni Taisnieri, erudito astrologo belga, segue per lo più, come Michelangelo Biondo, la chiromanzia del Cocles, tanto che il Praetorius lo accuserà di averla copiata per intero.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Warde 1562

Opera

The most excellent, profitable, and pleasant booke of the famous doctour and expert astrologien Arcandain or Aleandrin to fynd the fatal desteny, constellation; complexion, and naturall inclination of euery man and childe by his byrth: with an addition of phisiognomie very delectable to reade. Now newly tourned out of French into our vulgar tonge, by Williamd Warde

Caratteristiche

Si tratta della traduzione in inglese ad opera del medico William Warde (1534- 1604?) del testo latino Arcandam de veritatibus et praedictionibus astrologiae stampato per la prima volta a Parigi nel 1542 ed attribuito solitamente allo sconosciuto Richard Roussat, ma con una tradizione manoscritta che risale al Medioevo.

Entro il 1564, il testo attribuito a Roussat era stato tradotto in francese volgare e vi era stata aggiunta un’esposizione della dottrina fisiognomica. È questa redazione del testo che William Warde traduce in inglese intorno al 1562. La sua traduzione dell’Arcandam riscuote un grande successo ed avrà almeno altre venticinque edizioni, l’ultima delle quali è datata 1686.

L’Arcandam si propone di “scoprire (per quanto l’Arte dell’Astrologia possa certificare) il destino dell’uomo e le costellazioni indicative, toccando l’inclinazione naturale dell’Uomo”. Il trattato inizia con la formula matematica del calcolo della nascita basata sulla relazione del nome della persona con una serie preordinata di numeri, seguita da una presentazione della fisiognomica di ogni segno zodiacale, alla maniera di Abano, secondo le diverse “case” in cui il segno risiede. A questa parte di calcoli segue quella che Martin Porter definisce “una maldestra aggiunta di una fisiognomica molto più orientata alla fisiologia” (Porter M., English Treatises on Physiognomy, c. 1500 – c. 1780, PhD thesis, Oxford, 1997).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Anonimo 1564

Opera

Tesoro di scenze nominato Corona pretiosa, utile a chi desidera di saper il corso di sua vita, tanto passato, quanto futuro. Con una breue, ma bellissima fisionomia dell’huomo, tutto in terza rima. Insieme anco i giorni buoni della luna, dove si puo saper a qual tempo sara buono, & utile far ogni qual si voglia facenda

Caratteristiche

Interessantissimo trattato di astrologia pubblicato a Roma nel 1564, alla fine del quale si trova un breve trattatello di fisiognomica, una “Phisonomia trovata scritta in alabastri, ne fondamenti de’ palazzo del s. Pier Luigi di Roma, figliuolo di Papa Paulo III, Duca di Piacenza”.

Esempio di una delle tante frasi fisiognomiche: “Fuggi dal’homo livido, et che sia di color tra’l cangiante verde e bianco et rosso che inclinato è tuttavia alla lussiria, e molt’altri vitii anco […]”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Hill 1571

Opera

The contemplation of mankinde contayning a singuler discourse after the art of phisiognomie, on all the members and partes of man, as from the heade to the foote, in a more ample maner than hytherto hath beene published of any. In the place next after the chapter of the forehead, hath the phisiognomer added a proper treatise of the signification of sundrie lines seene in most mens foreheads: which in sundrie disputations with a skilfull Iew, he at the last obtayned. … In the ende is a little treatise added of the signification of moles … written by a worthie Grecian named Melampus. All which, englished by Thomas Hyll

Caratteristiche

Trattato di Fisiognomica di Thomas Hill (nato nel 1528 circa). Si tratta di una versione notevolmente ampliata di un testo che Hill aveva composto nel 1556, in cui aveva tradotto in inglese il Chyromantie ac physionomie anastasis di Cocles e vari altre opere di fisiognomica, tra cui: Pseudo-Aristotele, Razes, Loxus, Filemone, Polemone, Morbeth ed altri ancora. L’opera di Melampo citata nel titolo e inclusa in questa nuova arricchita versione è il Peri elaiōn sōmatos. Come chiarisce già il titolo del trattato, Hill tratta delle linee della fronte, del significato dei nei eccetera.

Hill definisce la fisiognomica come “un sapere che permette all’uomo di capire e conoscere sia i movimenti naturali che le condizioni dello spirito, e la sorte buona o cattiva, attraverso tratti esteriori e le linee visibili sul volto e sul corpo”. Il capitolo iniziale lega la fisiognomica alla teoria degli umori e mette in guardia dai possibili errori che si possono commettere. Hill evidenzia anche l’uso di questa arte per scoprire l’inganno e la malizia, e fa l’esempio di Giulio Cesare e del generale romano Silla i quali, tramite la fisiognomica, “scoprirono le astuzie e gli inganni tramati dai loro avversari”.

Su Thomas Hill vedi: Johnson, Francis R. Thomas Hill: An Elizabethan Huxley, Huntington Library Quarterly, vol. 7, no. 4, 1944, pp. 329–51.

Piccolomini 1583

Opera

Universa philosophia de moribus

Caratteristiche

Opera del professore di filosofia Francesco Piccolomini edita a Venezia presso Francesco De Franceschi nel 1583, divisa in dieci libri, che l’autore chiama “gradi”. Obiettivo di Piccolomini è sistematizzare ed estendere l’opera di Aristotele sull’etica e la politica. Al cap. XXVIII, Piccolomini cerca se i muoventi interni, ed i costumi seguitino la natura del temperamento del corpo, cioè An perturbationes et mores sequantur corporis temperamentum, e discorre sull’opinione di quelli, i quali sono di tal sentimento, tra i quali Galeno. Nel capitolo XXIX rifiuta l’opinione di tutti costoro, massimamente di Galeno.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Thevet 1584

Opera

Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens: recueilliz de leurs tableaux, livres, médalles antiques et modernes / par André Thevet Angoumoysin Premier Cosmographe du Roy

Caratteristiche

Pubblicata per la prima volta in tre volumi nel 1584, Le vrais pourtraits et vies des hommes illustres di André Thevet appartiene al genere delle biografie degli uomini illustri. Comprende più di duecento vite di personaggi di varie parti del mondo, dall’antichità fino al XVI secolo, e si tratta della prima opera della letteratura europea che include alcune biografie di nativi americani. Thevet, più conosciuto per le sue opere geografiche, considerava in verità il suo libro di ritratti come il raggiungimento dell’apice della propria carriera di scrittore, e si indebitò pur di farlo pubblicare.

Le vrais pourtraits comprende 232 biografie, la maggior parte delle quali sono illustrate da un’incisione che ritrae il soggetto di cui si parla. Sono solo 10 i capitoli senza ritratti: nel vol. 1 i capitoli 45, 60, 76, 78; nel vol. 2 i capitoli 46, 59, 88, 119, 121, 127).

Come gli altri biografi rinascimentali, Thevet incluse nella sua opera personaggi antichi e medievali, ma Les Vrais pourtraits si distingue da altre esemplari raccolte biografiche cinquecentesce in quanto una sua ampia percentuale è composta da biografie di contemporanei di Thevet, provenienti in particolare dall’Asia, dall’Africa e dalle Americhe. L’inclusione di ritratti di personaggi extraeuropei era un riflesso dell’interesse di Thevet per la geografia e l’etnografia, e nutriva senz’altro la curiosità dei lettori affascinati dalle popolazioni lontane, considerate strane ed esotiche.

In alcuni casi, i ritratti sono accompagnati da una descrizione fisica del soggetto in cui Thevet dimostra, in modo fisiognomico, i rapporti tra l’esteriorità e il carattere della persona. Il ritratto di Carlo Magno, ad esempio – che era già comparso in varie tipologie in precedenti raccolte tra cui quella di Gouillaume Rouillé e in quella gioviana – nella raccolta di Thevet ha una particolare impronta fisiognomica, assurgendo a descrizione del carattere morale dell’imperatore, raffigurato com’è in maestosa posizione frontale e con la spada nella destra:

«La sua faccia era lunga una spanna e mezza e la sua fronte larga trenta centimetri. Aveva una testa grande, lo spazio tra le sopracciglia era una spanna: il naso era piccolo e piatto. Il suo sguardo fiero, e sembrava avere gli occhi di leone, grandi, verdi e scintillanti come carbonchi. Sicché, quando era acceso dall’ira, terrorizzava il suo nemico con la sola vista».

La dimensione gigantesca e leonina del volto di Carlo Magno associata al naso piccolo e schiacciato, la folta barba e gli occhi esplicitamente definiti da leone, fanno comprendere che siamo di fronte ad un ritratto il cui significato è prettamente simbolico e fisiognomico. Carlo Magno risponde infatti perfettamente alla descrizione della “figura del magnanimo” che ne avrebbe dato Giovan Battista della Porta due anni dopo: “Il capo poco più grande del misurato, la fronte quadrata, il naso ritondo e nel basso grosso gli occhi di color leonato”.

Altri esempi di considerazioni fisiognomiche:

Su Francesco I: “Aveva un bell’aspetto, ben proporzionato, e portava nel volto la sua maestà, che dimostava nelle parole, nei gesti, negli atti e nel comportamento: aveva una fronte alta, segno di generosità, e un naso lungo e grosso (per il quale fu soprannominato dalla gente “il re dal grande naso”), ma appropriato al suo volto; i suoi occhi erano chiari e luminosi; la sua testa era così ben fatta che uno non poteva che dedurre da essa la maturità e la saggezza del re”.

Su Carlo IX: “Era statuario, così alto che era un po’ incurvato. La sua pelle era a chiazze, il suo volto un po’ pallido, il naso leggermente aquilino, il collo lungo, un petto alto e nel complesso era molto bello. Aveva pochi capelli in testa ma una barba folta color castagna. Non vi era niente di più dolce e temperato del suo umore. Nessuno lo superava in sobrietà, visto che mangiava solo il necessario per nutrirsi, e si privò del vino per la salute. Era il più frettoloso e risoluto possibile nelle sue decisioni, impaziente, di giudizio straordinario, diligente nel riconoscere gli umori e gli aspetti degli uomini, e in generale un vero discepolo di re Louis XI, che era solito dire “Non ha imparato veramente a governare, colui che non è capace di dissimulare””.

Su Blaise de Monluc: “Era ben proporzionato e dritto, robusto, con un espressione da militare così indurita dal lavoro e dal dolore che, persino da vecchio, non gli provocava fastidio dormire sul terreno duro e riusciva a sopportare la fame, il freddo e il caldo. Soprattutto, manteneva segrete le sue decisioni, era vigile e attivo, estremamente collerico, temutissimo da tutti, duro e crudele coi suoi soldati, e disse che scoprì che spesso trasse profitto da questa severità. Era eloquente, sebbene leggesse poco. Non ci sono voci che fosse un donnaiolo. […]”.

Su Strabone geografo (76r): “Credo che non vi sia chi, contemplando l’effige di questo dottissimo Geografo Strabone, non ammiri le perfezioni e l’eccellenza della sua mente, sia per essere stato tanto diligente ricercatore di questa scienza Geografica, quanto serissimo storico. filosofo, che sono le due singolarità, che fanno eccellente il geografo, che tratta descrizioni, che possono essere apprese più facilmente e universalmente come fiumi, grandi città, nazioni cose che sono le più notevoli, sotto questo rispetto. dei pittori, che per rappresentare l’immagine e la figura del corpo ritraggono grandi e grandi le membra più grandi, come la testa, le braccia, le mani, il petto, il mantello, le cosce, i giambi, i piedi. Dopo disegnano le membra più piccole come le dita, il naso, gli occhi, la bocca. Allo stesso modo, i geografi descrivono intere province, citano le più famose, e affidano ai coreografi la decifrazione di villaggi, fortezze, porti, torrenti, foreste…”.

Su Thevet, vedi: Tommaso Casini, La questione fisiognomica nei libri· di ritratti e biografie di uomini illustri del secolo XVI, in “Volto e gli affetti : fisiognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento: atti del Convegno di studi, Torino, 28-29 novembre 2001, L.S. Olschki, Firenze, 2003.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Della Porta 1584-6 e 1603

Opere

De humana physiognomia (frontespizio:

Coelestis physiognomiae libri sex (frontespizio: Coelestis Physiognomoniae libri sex, Neapoli, ex typographia Io. Baptistae Subtilis, 1603)

Caratteristiche

Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) è il trattatista di fisiognomica più famoso dell’intero evo moderno. Secondo Flavio Caroli, egli costituisce un “quasi miracoloso punto di equilibrio fra la cultura magica cinquecentesca e il pensiero razionalistico seicentesco”.

Della Porta termina il suo trattato De humana physiognomia nel 1584. L’opera viene poi pubblicata a Napoli due anni dopo, a causa del ritardo nel permesso di stampa da parte dell’autorità ecclesiastica, ed ottiene un successo strepitoso. Nel 1592 l’Inquisizione veneziana gli proibisce di pubblicare la versione volgare del De humana physiognomia, che esce a Napoli soltanto nel 1598 con titolo Della fisonomia dell’huomo, tradotta dallo stesso autore che si cela sotto lo pseudonimo di Giovanni De Rosa.

Il trattato fisiognomico del Della Porta domina la produzione del XVI secolo, e grazie alla sua ampiezza, alla sua sistematicità ed esaustività, suscita un notevole interesse. L’opera del Della Porta abbraccia le fisiognomiche e le medicine medievali latine e arabe e comprende anche i saperi popolari sul corpo. Il rinnovamento della fisiognomica che avviene in quest’epoca è strettamente legato alla diffusione del libro, sia nella forma del trattato scientifico in lingua latina destinato a un pubblico colto, come anche in quella dei libelli in lingua volgare, più brevi, elementari e aneddotici, indirizzati a un pubblico popolare. Le edizioni si susseguono a Napoli (1598, 1602, 1603, 1610, 1612…), a Venezia (1644), a Hannover (1593), a Bruxelles (1601), a Leida (1645). Vengono infine pubblicate due traduzioni francesi (1655 e 1665), e una edizione in latino a Rouen (1650). Al libro viene spesso aggiunta una fisiognomonia astrologica nella più pura tradizione medievale e araba, pubblicata a parte nel 1603, la Coelestis physiognomiae.

Nel De humana physiognomonia (1586) e poi nella Caelestis physiognomonia (1603), il suo ultimo studio fisiognomico, Della Porta cerca di cogliere i rapporti tra la realtà profonda della natura e le sue esterne manifestazioni. Scrive infatti nel De humana physiognomonia che “L’esperienza ci fa scorgere con facilità che l’animo non è impassibile rispetto ai moti del corpo, così come il corpo si corrompe per le passioni dell’anima”.

Nel proemio della Coelestis physiognomonia, Della Porta nega la “potestà” delle stelle e, con essa, ogni statuto scientifico all’astrologia:

“L’Astrologia non è se non una finta e imaginaria scienza, e quanto ha in essa di verità non l’ha altronde che dalla sola e mera Fisionomia… […] Ma noi ci siamo sforzati di distruggere in altro modo la varietà dell’Astrologia; peroché quel che essi dicono, che non cosa alcuna che non faccino soggetta alla potestà de i pianeti, noi diciamo che soggiace alle qualità elementari, dalle quali vien formato il corpo dell’uomo”.

Se viene bandito l’influsso degli astri, il riferimento per decifrare la fisionomia umana rimane lo studio dei temperamenti, ma acquista una fondamentale importanza l’esame delle forme degli animali, e dei caratteri loro attribuiti. Lo zoomorfismo, già presente, con diverso risalto, in tutte le fisiognomiche precedenti, diventa il principio fondamentale per indagare il rapporto fra aspetto fisico e carattere. Diversi pregnanti disegni all’interno del trattato illustrano i paragoni zoomorfi.

La novità teorica sostanziale introdotta dal Della Porta negli studi fisiognomici è il potenziale utilizzo sociale di questi studi, che verrà formalizzato nella cultura dell’assolutismo francese del Seicento. Per il trattatista napoletano, dal controllo sociale si arriva al controllo individuale e viceversa. Da rigido prontuario, la Fisiognomica diventa uno strumento sufficientemente duttile per scandagliare la propria interiorità e acquisire una nuova consapevolezza personale e collettiva:

“Sarà utile dunque questa scienza non solo a conoscere chi abbia ingegno, ma l’abilità dell’ingegno a che arte o scienza inclinato sia, laonde si dovria nelle bene ordinate città ordinar uomini di gran prudenza, che da quelle semplici fattezza de’ fanciullini scoprissero qual arte o scienza più propria se gli convenisse, acciò ne riuscissero poi più letterati illustri, e artefici più eccellenti”.

Riguardo alla parte figurativa del De humana physiognomonia, lo storico dell’arte Baltrušaitis scrive: “La dimostrazione è effettuata mediante disegni in cui le principali specie sono presentate fianco a fianco. i personaggi storici sono stati disegnati prendendo a modello marmi e medaglie delle raccolte di Vincenzo Porta e di Adriano Spatafora, fratello e zio dell’autore, e presentano maggiori o minori analogie con gli animali corrispondenti. Il rinoceronte di Dürer (1515), riprodotto col suo corno, in senso inverso, è accostato senza una correlazione evidente alla nasuta effigie del Poliziano. Le teste-tipo, invece, sono rigorosamente conformi ai relativi animali. L’uomo-bue, l’uomo-leone, l’uomo-pecora, l’uomo-cane, l’uomo-maiale appartengono alla fauna più che all’umanità. Questi mostri escogitati con intelligenza, ma schematici, formano un mondo fittizio lontano da ogni verosimiglianza. Il repertorio include una ventina di composizioni cui si risale per l’analisi delle diverse parti, in modo che tutto il libro è percorso da questo bestiario. L’insieme della parte illustrativa fissa una completa iconografia dell’uomo, i cui principi ed elementi rimarranno immutati per secoli” (Jurgis Baltrušaitis, Aberrazioni. Saggio sulla leggenda delle forme, Adelphi, Milano, 1983, pp. 19-20).

[Sulla fisiognomica del Della Porta vedi: Sonia Maffei, Per una filologia dell’immagine: ritratti e fisiognomica tra Giovio e Della Porta in Atti dei convegni Lincei 338 Il ritratto letterario in età moderna (Roma, 4-5 aprile 2019), Bardi, Roma, 2021 pp. 53-71; Manuela Bragagnolo, Fisiognomica, astrologia e medicina al tempo di Della Porta. La fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri (1606), Bruniana & Campanelliana, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 97–104].

Agrippa 1585

Opera

Discorso di Lucio Grippa da Casal di Monferrato sopra la fisionomia della faccia, qual tratta ancora della natura de i nei, cauato dall’autorità di molti filosofi, et nuouamente dato in luce. In Verona : per Girolamo Discepoli, e fratelli, 1585.

Discorso di Livio Agrippa da Monferrato, Medico et Astrologo, sopra la Natura e la Complesssione humana, Brescia, 1599

Caratteristiche

Opuscoletto curioso di 16 pagine con una figura in legno a tergo del frontespizio, la quale dimostra e fa conoscer i segni naturali cioè li nei che sono sopra la persona. Livio Agrippa da Monferrato rivendica una fisiognomica a carattere astrologico ma non una metoscopia.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Picciolus 1587

Opera

De manus inspectione libri tres (Bergamo, 1587)

Caratteristiche

Nel suo trattato di chiromanzia, pubblicato in latino nel 1587, Antonio Piccioli (o Antonius Picciolus) ci fornisce la lista dei suoi precursori: “Almadal Arabs, Pythagoras Samius, Pharaotes Indus, Alchindus, Zopyrus, Aristoteles, Galenus, Maternus, Polémon, Constantinus, Aphricanus”, e alcuni tra i principali romani, Lucio Silla e Cesare: poi Michele Savonarola, “Antonius Cremisonus, Petrus de Arca, Joannes de Indagine, Franciscus Asculanus”. Infine “Philémon, Morbeth, Formica, Antiochus, Ptolomaeus, Albertus Magnus, Petrus Apponensis, Guglielmus Nurice, Hieronymus de Manfredis Bononiensis, Alpharibius, Blasiusque di Parma, Helenus Priami, Leophritus, Rasis, Andreas Corvus, Tricassus, Cocles.” Non si dimentica neanche di Platone, Averroè, Avicenna, e il più antico, Hermes. Picciolus individua quattro grandi linee, la linea della vita, quella del fegato, del cervello e la mensale/del cuore.

Ammette le denominazioni precedenti per quanto riguarda le altre suddivisioni; ma sostituisce il nome “anulare” con “medicus” per il quarto dito della mano. Si occupa esclusivamente della parte chiromantica ricavata dalla figura di una mano a grandezza naturale. Dei segni particolari inseriti nel testo completano tale immagine quando necessario. Lo studioso smentisce alcune opinioni, ma, in generale, si attiene alla tradizione.

Si legge ne I precursori di Lombroso (1900) di Giuseppe Antonini che il giureconsulto Antonio Piccioli, nel De manus inspectione libri tres, “tratta la Chiromanzia in modo scolastico, non ancora spoglia dagli elementi astrologici del Medioevo”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Montaigne 1588

Opera

De la phisionomie, in Essais, livre III, chapitre 12

Caratteristiche

La fisiognomica/fisionomia fornisce lo spunto a un capitolo del terzo volume degli Essais, scritto da Montaigne dopo il suo secondo ritiro nel 1585 e pubblicato nel 1588. L’evidenza dell’aspetto esteriore non lascia molti margini di certezza: