Siddhanāgārjuna XVI-XVII sec.

Opera

Ratiramaṇa

Caratteristiche

Tra i Ratiśāstra, i testi dedicati all’amore coniugale, il Ratiramaṇa di Siddhanāgārjuna (scritto dopo il XVI secolo) è quello che più di tutti ricorre alla fisiognomica. Il manuale di Siddhanāgārjuna combina la fisiognomica umana con alcune modalità di classificazione degli uomini e delle donne che derivavano dai manuali del Kāmaśāstra e forse in parte anche dal Nātyaśāstra di Bharata.

[Cfr. Kenneth G. Zysk, Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks. Theory and Practice of Yoga, Leiden, The Netherlands: Brill, 2005].

Charron 1601

Opera

De la sagesse

Caratteristiche

Pierre Charron (1541-1603) pubblica il trattato morale De la sagesse nel 1601 a Bordeaux, dopo aver scritto altre opere sulla religione in cui aveva proposto un cattolicesimo ortodosso. Nel trattato, rispondendo agli attacchi cui era stato sottoposto, Charron difende la tolleranza religiosa, fatto che lo porta ad essere accusato di ateismo. Scrive: “Siamo circoncisi, battezzati, ebrei, maomettani, cristiani prima di sapere di essere uomini”. In questo modo, separa la religione dalla morale, aprendo le porte al pensiero laico. Alcune frasi del trattato ne fanno proibire la stampa per lungo tempo, e lo fanno collocare nell’Index librorum prohibitorum di Roma. Viene attaccato vigorosamente in particolare dai gesuiti e in primis da padre Garasse, e le critiche continuano dopo la sua morte. Viene accusato di plagio nei confronti di Montaigne, che aveva conosciuto a Bordeaux, e degli autori antichi. Il suo status di canonico non gli impedisce di professare la filosofia empirista e scettica che aveva appreso dagli Essais di Montaigne. Con De la sagesse, vasto trattato di filosofia morale, Charron intende di fatto “continuare” gli Essais di Montaigne, di cui è stato discepolo ed erede, e dimostrare quale conoscenza l’uomo può acquisire con la sola ragione, senza il tramite della religione. Molto conosciuto nel XVII secolo (Charron era più famoso di Montaigne), era il libro da comodino degli scettici dell’epoca.

L’opera è divisa in tre tomi. I capitoli dal IV al VI sono dedicati al corpo, alle sue proprietà e al suo rapporto con l’anima. I capitoli in questione si intitolano rispettivamente:

Chapitre IV: Du corps, et premierement de toutes ses parties et assiette d’icelles. Division du corps en ses parties internes, plurielles et singulières, c’est-à-dire uniques, en ses quatre régions; en ses parties externes singulières, doubles et pareilles.

Chapitre V: Des proprietés singulieres du corps humain (Propriétés particulières et avantegeuses du corps humain; ses gestes et mouvemens divers)

Chapitre VI: Des biens du corps, santé et beauté, et autres. Sommaire: Des différens biens du corps, c’est la santé quiest préférable à tout. La beauté vient après; on en distingue de plusieurs sortes: la principale est celle du visage, qui a sept singularités; sa description. De la beauté du corps et de celle de l’esprit. Exemples: Socrates, Platon, Aristote, Cyrus, Alexandre, César, Scipion – Indiens, Espagnols, Italiens. – Socrates.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Testo trascritto online, ricercabile, completo. Accesso libero.

Cortés 1601

Opera

Phisionomia y varios secretos de Naturaleza

Caratteristiche

Scritta da Gerolamo Cortés (o Jerónimo Cortés, (Valencia, 1562 – Valencia, 1637 o 1615 circa), astronomo spagnolo, e pubblicata a Barcellona nel 1601. Si tratta di una fisiognomica dal carattere astrologico molto forte, edita più volte per tutto il XVIII secolo. Tra le fonti di Cortés vi sono Giovanni Battista Della Porta, Girolamo Cardano e Girolamo Manfredi.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Testo trascritto in un documento in formato PDF, ricercabile, completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Mitra Miśra 1605-1627

Opera

Vīramitrodaya

Caratteristiche

Il Vīramitrodaya è un commentario sul Yajnavalkya Smriti e un compendio legislativo hindu scritto da Mitra Miśra (c.1610–c.1640). Il testo si occupa di quasi tutti gli aspetti del Dharmaśāstra e include anche il Vyavahāra, come suggerisce il titolo. L’opera è stata scritta da Miśra per ordine di Vīrasimha, re di Orchha dal 1605 al 1627. La sezione Laksanaprakasa è di fondamentale importanza perché, grazie alla sua sintesi e sistematizzazione di tutti gli autorevoli insegnamenti sulla fisiognomica umana, ben dimostra lo status di conoscenza e diffusione dell’argomento fino a quel tempo.

[cfr. Zysk, K. G. (2005). “Indian Traditions of Physiognomy: Preliminary Remarks”. In Theory and Practice of Yoga. Leiden, The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789047416333_020]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Settala 1606

Opera

De naevis

Caratteristiche

Lodovico Settala (1550 – 1633), medico milanese, ha scritto numerose opere di medicina, filosofia e di storia naturale, oltre che di morale e di politica. Fu anche traduttore in latino dei libri ippocratici e dei Problemata di Aristotele.

Nel trattato Dei nei, con buona conoscenza del Della Porta, Settala intende approdare alla scoperta dell’animo umano partendo dallo studio dei nei. Spiega come lo studio dei nei appartenga alla fisiognomica, sia una parte di questa scienza: «Ma che sia questa scienza parte della fisionomia, overo le soggiaccia, quindi chiaramente si scorge; […] Onde conoscendosi dagli sparsi nei per il corpo, e particolarmente per la faccia, le passioni dell’animo, è chiaro appartenere i nei alla fisionomia».

De naevis (1606) è un breve trattato che vuole risalire dai segnali materici dei nei a una “scienza dei segni” indispensabile per la scoperta dell’animo umano. Nelle sue pagine, il disegno fisiognomico unisce i nei in una fitta maglia di linee che avvolge completamente il corpo. La certezza del procedimento – ritiene Settala – è fornita dalla misurabilità del reticolo, anche attraverso qualche richiamo matematico di ascendenza pseudo-pitagorica. La “fossetta” del labbro è l’unità minima, da cui si dipana una regolatissima scala di proporzioni. Il supporto dell’intero sistema è la corrispondenza fra la fronte e il petto, cioè fra le sedi del cervello e del cuore. Un’immaginaria perpendicolare unisce le ciglia, le labbra, il ventre e i genitali. Lungo questa verticale anatomica sono riscontrabili alcune corrispondenze: di tipo formale, tra i nei sferici delle ciglia e dei genitali; di tipo funzionale, fra quelli delle labbra e del ventre. Al di fuori di questo impianto verticale, se ne sviluppa un altro sulle fasce laterali del corpo, che interessa anche gli arti; in tal caso, i nei sono uniti da rette di varia angolazione. Il disegno finale del reticolo viene a formare due coni contrapposti e intersecati, che trasformano il corpo secondo i moduli di un’architettura rigorosa. L’armonia geometrica dei nei soggiace alla guida di una metafora architettonica, che riporta il corpo alla lunga tradizione del confronto con le funzioni sociali.

[cfr. Paolo Getrevi, Le scritture del volto: fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo a oggi, Franco Angeli, 1991]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Ingegneri 1607

Opera

Fisonomia naturale

Caratteristiche

Giovanni Ingegneri (latinizzato Johannes Ingegnierius; 1522 ca. – 1600) è stato vescovo di Capodistria dal 1576 fino alla morte. Giurista, è conosciuto soprattutto per il suo trattato di fisiognomica, che combina saperi filosofici, medici e giuridici al fine di interpretare i movimenti, i gesti e i segni del corpo, le emozioni del volto, come indizi della colpevolezza di un individuo.

Il trattato è stato pubblicato postumo nel 1606 a Napoli da suo nipote, lo studioso Angelo Ingegneri, col titolo Fisionomia naturale di monsignor Giovanni Ingegneri vescovo di Capod’Istria. Nella quale con ragioni tolte dalla filosofia, dalla medicina, dall’anatomia, si dimostra, come dalle parti del corpo humano, per la sua naturale complessione, si possa agevolmente conietturare quali siano le inclinazioni degl’huomini.

La sensibilità mimica dell’Ingegneri si intreccia forse con le ricerche teatrali del nipote, Angelo, autore di un Discorso della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole sceniche.

[Cfr. Manuela Bragagnolo, Fisiognomica, astrologia e medicina al tempo di Della Porta. La fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri (1606), Bruniana & Campanelliana, vol. 22, no. 1, 2016, pp. 97–104].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Hall 1608

Opera

Characters of Vertues and Vices

Caratteristiche

Joseph Hall (1574-1656), vescovo inglese, è stato anche un filosofo morale e satirista, noto per la sua versatilità letteraria e le sue innovazioni. Con Characters of Vertues and Vices (1608), Hall è stato il primo scrittore inglese ad emulare I Caratteri di Teofrasto.

[Cfr. Gerhard Müller-Schwefe, Joseph Hall’s Characters Of Vertues and Vices : Notes Toward a Revaluation, “Texas Studies in Literature and Language”, 14(2), 1972, pp. 235–251. http://www.jstor.org/stable/40754203]

Link

Testo trascritto in documento PDF. Ricercabile, completo. Accesso libero.

Oxford text archive (University of Oxford)

Trascrizione online. Testo ricercabile, completo. Accesso libero.

Hildebrand 1610

Opera

Magia Naturalis

Caratteristiche

Opera di Wolfgang Hildebrand (ca. 1571 – ca. 1631/35) che tratta di teologia, astronomia, medicina, chiromanzia e fisiognomica.

[Cfr. Laura Balbiani, Wolfgang Hildebrand e la fortuna editoriale della “Magia Naturalis”, in L’analisi linguistica e letteraria, 1997, vol. 5, pp. 153- 186;

Joachim Telle, Die “Magia naturalis” Wolfgang Hildebrands [Wolfgang Hildebrand’s “Magia naturalis”], Sudhoffs Arch, 1976, 60 (2 ), pp. 105-22].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Aldorisio 1611

Opera

Gelotoscopia

Caratteristiche

Il Gelatoscopia è un originale trattato del medico napoletano e precursore della grafologia Prospero Aldorisio dedicato al rapporto fra peculiarità della risata e carattere di un individuo. Aldorisio concepisce di fatto in esso una fisiognomica del riso.

Già in un capitolo de L’ldengrafia, alla differenza delle scritture e delle lettere Aldorisio associava la diversità dei tratti del volto, e faceva chiara menzione dei più noti autori di fisiognomica: il manoscritto conservato alla Biblioteca di Sainte-Geneviève di Parigi cita come fonti Aristotele, Della Porta, Geber (oggi noto come Pseudo-Geber, alchimista del XII secolo), il Sadoletto (Jacopo Sadoleto), il Camillo (presumibilmente il Baldi, che a lungo si era interessato di fisiognomica e che ebbe stretti rapporti col Sadoleto stesso) e il Lullio (Raimondo Lullo, padre dell’arte combinatoria).

[vedi Carla Salmaso, Prospero Aldorisio. Il modello ermetico, Galileo e la Santa Inquisizione, in Scrittura. Rivista di problemi grafologici, n. 172, 2016, pp. 51-76].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Taxil 1614

Opera

L’Astrologie et la Physiognomonie en leur splendeur

Caratteristiche

Jean Taxil, nato a Saintes-Maries-de-la-Mer intorno al 1570 e morto in data imprecisata ad Arles, è stato un medico e astrologo del XVII secolo, attivo dal 1602 al 1618. È autore di libri sull’epilessia, l’astronomia, l’astrologia e la fisiognomica.

Ne L’Astrologie et la Physiognomonie en leur splendeur, pubblicato a Tournon nel 1614, Taxil considera ancora la fisiognomica come indispensabile per il medico: «Galeno, basandosi sull’autorità di Ippocrate, assicura che, se coloro i quali si dedicano alla medicina sono ignoranti di fisiognomica, saranno per questo perennemente avvolti nelle tenebre dello spirito e commetteranno i più gravi errori […]. Il medico che vuole fare a meno di queste regole e di questi insegnamenti non sarà dunque simile a quell’edera che vuol far cadere il muro su cui si arrampica?”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso limitato.

Fuchs 1615

Opera

Metoscopia et Ophtalmoscopia

Caratteristiche

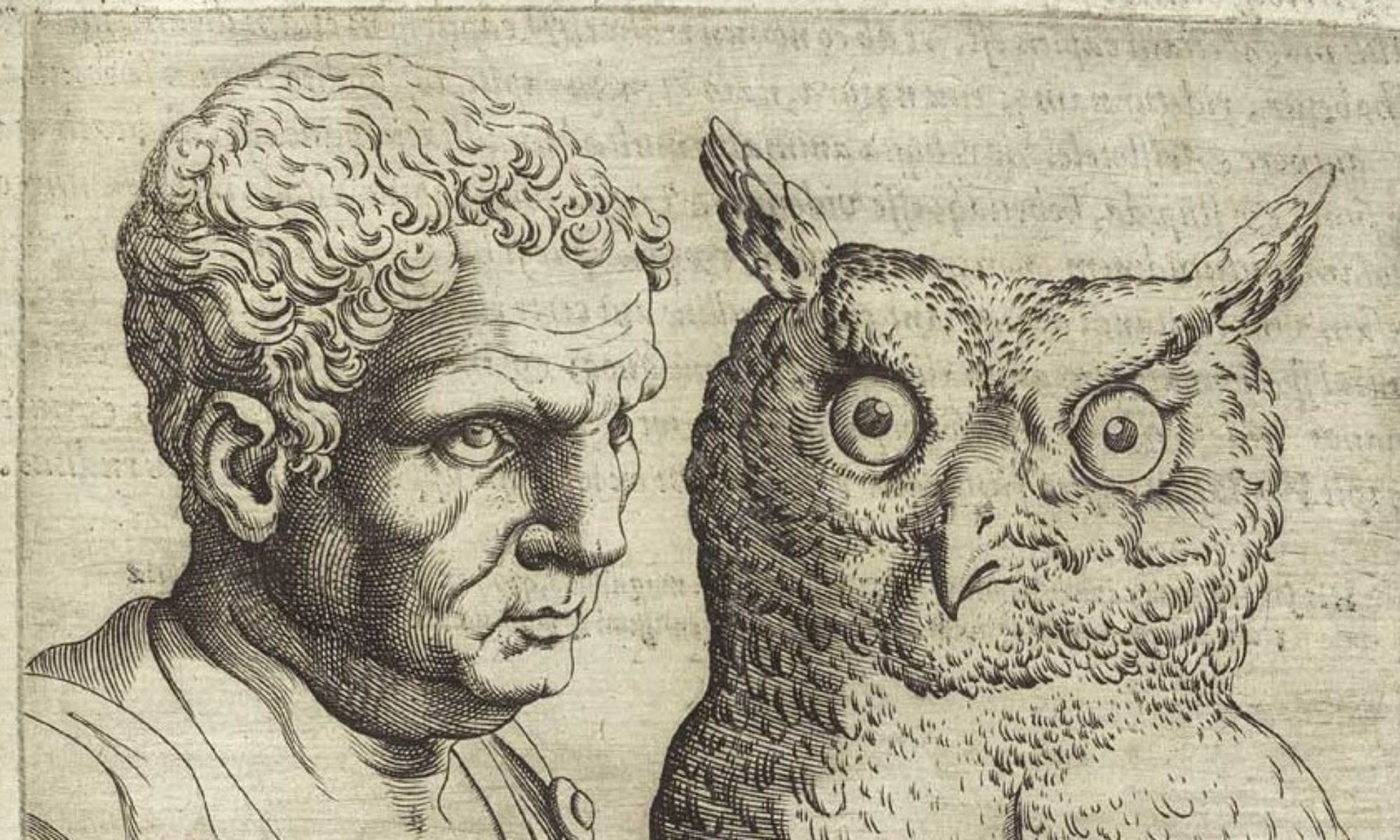

Trattato di metoscopia e oftalmoscopia in latino del tedesco Samuel Fuchs (1588-1630) con alcune incisioni che dimostrano, per esempio, i diversi tipi e le diverse misure della fronte umana. In alcuni casi, Fuchs evidenzia certi punti di somiglianza tra la fronte umana e quella di diversi animali. Alcuni ritratti sono presi in prestito, come dichiara Fuchs stesso, dal Della Porta.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Overbury 1615

Opera

New and choise characters of severall authors. Together with that exquisite and unmacht Poeme, the Wife

Caratteristiche

Thomas Overbury (1581-1613) è stato un poeta e saggista inglese, conosciuto anche perché vittima di omicidio, cui è seguito un processo scandaloso. Il suo poema A Wife (conosciuto anche come The Wife), che descrive le virtù che un giovane uomo dovrebbe ricercare in una donna, ha avuto un ruolo negli eventi che hanno portato alla sua uccisione.

A Wife è stato pubblicato nel 1614, e in un solo anno si sono susseguite sei edizioni. È stato poi ristampato numerose volte negli anni seguenti, ed è diventato uno dei libri più conosciuti del XVII secolo.

I trentadue New characters (Caratteri nuovi) sono stati pubblicati per la prima volta anonimi insieme a The Wife nel 1615. La paternità dell’opera (conosciuta anche come Overbury’s Characters) è ancora dibattuta, e la scrittura di alcuni di questi caratteri è stata attribuita al drammaturgo John Webster. Si tratta di una sorta di emulazione dei Caratteri di Teofrasto, cui si era già ispirato Joseph Hall nel 1608.

Link

Testo trascritto online, ricercabile, completo. Accesso libero.

Bonifacio 1616

Opera

L’arte de’ cenni

Caratteristiche

L’Arte de’ cenni di Giovanni Bonifacio (Rovigo 1547- Padova 1635), pubblicata a Vicenza presso Francesco Grossi nel 1616, ma redatta verosimilmente negli anni ’90 del XVI secolo, è un dizionario enciclopedico di 623 pagine, suddiviso in due parti. Nella prima parte, la più ampia, l’autore analizza il significato di oltre seicento gesti umani, procedendo da capo a piedi. Nella seconda, egli passa a considerare l’incidenza dei cenni in varie attività umane (speculative e pratiche).

[Vedi Silvia Gazzola, L’arte de’ cenni di Giovanni Bonifacio, ZeL, Treviso, 2018; Éva Vígh, Visione fisiognomica ne L’arte de’ cenni di Giovanni Bonifacio, “Lettere Italiane”, vol. 65, no. 4, 2013, pp. 563–79; Sanja Cvetnic, Princes and gestures: Treatise L’arte de’ cenni (1616) by Giovanni Bonifacio and the cycle of St. Ladislaus in the old Zagreb cathedral (1690), Knjizevna Smotra 50, 2018, pp. 17-28].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Moldenario 1616

Opera

Exercitationes physiognomicae

Caratteristiche

Ampio trattato in latino di Christian Moldenario (latinizzato Moldenarius), diviso in quattro libri: il primo è dedicato alla fisiognomica, il secondo alla chiromanzia, il terzo alla metoposcopia, e l’ultimo all’oneirocritica (interpretazione dei sogni).

Link

Testo trascritto online, ricercabile, completo. Accesso libero.

Fludd 1617-1619

Opera

Utriusque cosmi, maioris sciliciet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia

Caratteristiche

Robert Fludd (1574-1637), medico inglese con interessi scientifici e occulti, ricordato come astrologo, matematico, cosmologo e qabalista, è autore dell’Utriusque cosmi, maioris sciliciet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia, pubblicato da Johannes Theodore de Bry a Oppenheim tra il 1617 e il 1619. Fludd inizia il testo probabilmente mentre è a St John a Oxford negli anni novanta del Cinquecento. La fisiognomica, insieme agli altri contenuti del libro, è ricavata dalle autorità precedenti (per esempio il De Sculptura di Gaurico) e racchiusa nell’astrologia. Inoltre, Fludd pone la fisiognomica tra le tecniche del microcosmo, che chiama Anthroposophia.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Belot 1619

Opera

Instruction familière et très facile pour apprendre les sciences de la chiromancie et de physiognomoine

Caratteristiche

In questo manuale di fisiognomica pubblicato a Parigi nel 1619, il maestro di scienze divine e celesti, Jean Belot sostiene che, oltre alla fronte, che corrisponde a Marte, ogni parte del volto mostra affinità planetarie e zodiacali: l’occhio destro con il Sole, l’occhio sinistro con Venere, l’orecchio destro con Giove, il sinistro con Saturno, il naso con la Luna, la bocca con Mercurio e così via. Nel trattato abbondano le considerazioni esplicitamente fisiognomiche, per esempio: “Il volto magro indica un uomo saggio”, “la faccia tonda denota che l’uomo è semplice”, “chi ha la faccia lunga e magra è audace” eccetera.

In una raccolta delle sue opere intitolata Les Oeuvres. Contenant la chiremence, physionomie, l’Art de mémoire de Raymond Lulle, traité des divinations, etc. e pubblicata a Rouen il 1588, Jean Belot si era già occupato di chiromanzia e fisiognomica.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo in parte ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Internet Archive (Les Oeuvres)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Chiaramonti 1620

Opera

De coniectandis cuiusque moribus et latitantibus animi affectibus σημειωτικὴ moralis seu de signis

Caratteristiche

Scipione Chiaramonti (Cesena, 21 giugno 1565 – Cesena, 3 ottobre 1652), astronomo e filosofo italiano, pubblica una sua incursione nel mondo della fisiognomica col trattato ultimato nell’ottobre del 1620, il De coniectandis cuiusque moribus et latitantibus animi affectibus σημειωτικὴ moralis seu de signis (che esce a Venezia e di nuovo a Helmstadt nel 1665, a cura di Hermann Conring). Il trattato di Chiaramonti è d’un certo interesse per il nesso tra indole degli abitanti e clima (San Marino, ad esempio, è “locus saluberrimus” che “ad iustam mediocritatem adducit”); lo scritto, che non sfuggirà a La Chambre (l’autore de L’Art de connoistre les hommes... e de Les charactères des passions…), voleva essere la prima parte d’una sistematica ampia trattazione De morali disciplina, peraltro non realizzata, ché sarà seguito soltanto da un opuscolo complementare De atra bile quod mores attinet libritres, uscito a Parigi nel 1641 per interessamento del Naudè, amico ed entusiasta ammiratore del Chiaramonti, al quale, facendogli credito d’una “maxima prorsus incredibilis doctrina”, si rivolge come a “philosopho ac mathematico celeberrimo”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Baldi 1621

Opera

In physiognomonica Aristotelis commentarii

Caratteristiche

La fisiognomica è al centro di molti degli studi di Camillo Baldi (1547 ca. – 1634), professore di filosofia e medicina all’Università di Bologna, e il suo commento al trattato pseudo-aristotelico sulla fisiognomica, In physiognomica Aristotelis commentarii (Bologna, 1621), è la sua opera più celebre, nonché, secondo Martin Porter, “una delle opere più sofisticate sulla fisiognomica” [Martin Porter, English Treatises on Physiognomy, c. 1500 – c. 1780, PhD thesis, Oxford, 1997]. Alla prima edizione sono seguite almeno altre due edizioni nel 1661 e nel 1670.

Inoltre, le lezioni che Baldi tiene sulla fisiognomica all’Università di Bologna vengono successivamente raccolte e pubblicate da un suo studente in due libri: De humanarum propensionum ex temperamento praenotionibus tractatus, ex privatis Camilli Baldi Bononiensis philosophi sermonibus olim ab Hyppolito Scaffigliono (Bologna, 1629) e il De naturalibus ex unguium inspectione praesagiis (Bologna, 1629). Entrambi vengono ripubblicati nel 1661.

Nell’In physiognomica Aristotelis commentarii, Baldi asserisce che la fisiognomica è fondamentale per la vita pubblica, e che è uno strumento politico molto utile – argomento che affronta in altri scritti, come le Politiche considerationi sopra una lettera d’Anton Perez al Duca di Lerma (Milano, 1625), che si concentrano sulla vita di corte.

Il metodo di studio fisiognomico propriamente inteso è un’impresa scientifica, propria del medico o del filosofo naturale – e di fatto Baldi utilizza i termini physicus (filosofo naturale) e physiognomus (fisiognomo) come sostanziali sinonimi. Baldi, che ha commentato altre opere aristoteliche, è molto rispettoso dei fondamenti aristotelici della disciplina.

Baldi ammette la possibilità di conoscere e prevedere la natura umana ispezionando le mani e le unghie, ma distingue con precisione il metodo scientifico da lui accettato e il metodo divinatorio, quello arbitrario delle letture dei chiromanti. Baldi distingue la fisiognomica – che ha un approccio scientifico – dalla chiromanzia (la lettura e l’interpretazione delle linee sui palmi delle mani) e dalla metoscopia (la lettura delle linee sulla fronte), che condanna radicalmente.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Göckel il Giovane 1621

Opera

Physiognomica et Chiromantica specialia

Caratteristiche

Testo in latino di Rudolph Göckel (latinizzato Goclenius) il Giovane (1572-1621), medico tedesco e professore all’Università Philipps di Marburg. Il trattato viene pubblicato a Marburg nel 1621 con una prefazione scritta da Göckel il 25 ottobre 1620, e viene riedito più volte nel corso del XVII secolo.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Google Books (edizione del 1661, Amburgo)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Pellegrini 1622

Opera

Della fisionomia naturale d’Antonio Pellegrini, nella quale con bellissimo ordine s’insegna da segni esterni della Natura a conoscere gli affetti interni dell’animo dell’huomo

Caratteristiche

Antonio Pellegrini è autore di una Fisionomia naturale stampata a Venezia. Secondo Giuseppe Antonini, Pellegrini afferma concetti schiettamente positivisti quando scrive: “E chiunque nasce porta seco dal primiero giorno le sue proprie e particolari inclinazioni, secondo le quali egli opera poi per tutto il tempo che egli vive sulla terra”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Raguseo 1623

Opera

Epistolarum mathematicarum seu de Divinatione libri duo. Quibus non solum Diuinatrix Astrologia, verum etiam Chiromantia, Physiognomia, Geomantia, Nomantia, Cabala, Magia, etc … tanquam inanes exploduntur

Caratteristiche

Giorgio da Ragusa (Raguseo), nato probabilmente a Ragusa (l’attuale Dubrovnik) nella seconda metà del sec. XVI, è stato un matematico e astrologo, occupandosi anche di arti, teologia e medicina. L’interesse per l’astrologia è all’origine del suo primo scritto, l’Astronomico et filosofico discorso sopra l’anno MDXC (Venetia, G. Percacino, 1590).

Negli anni attorno al 1618 partecipa alle discussioni nate in seguito alla comparsa della cometa, assumendo nel dibattito una posizione originale, in quanto, pur ritenendo conforme a ragione il dettato aristotelico, indica la necessità di un vaglio critico da parte dei sensi e dell’esperienza. È degli stessi anni il lavoro di preparazione dell’Epistolarum mathematicarum, seu de divinatione, opera che vede la luce postuma a Parigi nel 1623 per le cure del giurista Ch.-A. Fabrot, firmatario della dedica.

Nelle intenzioni di Raguseo, il libro doveva essere la prima parte di un’opera più vasta, identificabile con il ms. Add. Mss., 10810 della British Library. Le 29 lettere che lo compongono trattano di argomenti astrologici, di magia divinatoria, fisiognomica e chiromanzia, ed hanno avuto una buona risonanza, tanto che la posizione di G. diviene paradigmatica nel dibattito sulle scienze occulte che, in quel giro d’anni, si stava sviluppando in Francia. L’autore ha un atteggiamento critico verso l’astrologia giudiziaria e le discipline divinatorie, giudicate falsi saperi, in quanto non poggianti su principî universalmente validi, ma ammette l’esistenza delle qualità occulte, per mezzo delle quali, come attraverso la luce e il moto dei pianeti, i cieli possono influire sulla regione sublunare (dalla quale è esclusa la parte razionale-volitiva dell’uomo).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Spontoni 1625-6

Opera

La Metoposcopia ovvero commensuratione delle linee della fronte

Caratteristiche

Ciro Spontoni scrittore e politico bolognese (1552 ca.-1610), al servizo prima del duca di Mantova Vincenzo I Gonzaga, e quindi del marchese di Castiglione Rodolfo Gonzaga, che lo nomina suo segretario personale nel 1592. Viene eletto segretario del Senato di Bologna dal 1600 al 1610 e governatore di Rovigo. Il suo trattato La Metoposcopia ovvero commensuratione delle linee della fronte viene pubblicato postumo a Venezia nel 1625-26.

L’Autore sostiene che le linee della fronte di un uomo, diverse in ogni individuo, possano farne conoscere «le cose passate, e le presenti, ma quelle ancora, che hanno a venire». Questa scienza, infatti al contrario delle fisonomia, «ha per soggetto la fronte; sola […] dalla quale non è impossibile di conoscere in gran parte le qualità dell’animo, i costumi, la quantità & qualità della vita, & della morte…».

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Gallimard 1626

Opera

Traicté physiognomique, par lequel un chacun peut apprendre a se bien cognoistre, et aussi la nature, les moeurs, et inclinations des autres

Caratteristiche

Trattato di fisiognomica di Edmé Gallimard, la cui prima edizione che conosciamo è stata Pubblicata a Parigi nel 1626.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

De Quevedo 1627

Opera

Sueños y discursos, o Desuelos soñolientos de verdades soñadas descubridoras de abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo, por D. Francisco de Quevedo Villegas, añadidas muchas cosas… en el Sueño de la muerte… la Casa de los locos de Amor y Prematica del tiempo…

Caratteristiche

Sogni e discorsi, insieme a La vida del Buscón, è l’opera filosofica più nota e complessa di Francisco de Quevedo, nonché uno dei capolavori della prosa barocca spagnola. Pubblicata a Barcellona da Esteban Liberós, a spese di Juan Sapera, nel 1627, l’opera è una serie di stupende narrazioni satirico-morali, per lo più in forma di dialogo alla maniera di Luciano di Samosata, nelle quali, valendosi dell’espediente del sogno e della visione, Quevedo passa in rassegna vizi, falsità e meschinità della vita del suo tempo, con grande profondità di pensiero e paradossali descrizioni dai contrasti violenti.

Le cinque parti del libro (Sogno del Giudizio Universale, L’ufficiale giudiziario indemoniato, Sogno dell’inferno, Il mondo dentro e Sogno della morte) si distinguono per i loro giochi concettuali, le loro allegorie e il ricco lessico. Quevedo adatta la tradizione umanistica al suo tempo, attraverso l’uso di brevi aneddoti, al fine di esercitare una critica sociale verso tutte le classi della Spagna asburgica.

E’ risaputo che Quevedo ironizza spesso contro i seguaci dell’alchimia, dell’astrologia, della geomanzia e, in misura minore, con i devoti della chiromanzia e della fisiognomica. Quevedo disprezza e sbeffeggia queste pratiche divinatorie soprattutto nel Sogno dell’inferno (oltre che nel Libro di Tutte le Cose, pubblicato per la prima volta nel 1631).

In questa terza parte dell’opera, Quevedo nomina tra i fisionomi un certo Catan – nome che pone seri problemi di identificazione- e al-Razi, autore dell’Ad Almansorem Liber del 900 d.C. circa. Dunque, il primo degli adepti della fisiognomica descritti più dettagliatamente è Jean Taisnier, autore belga del Cinquecento. Il secondo rappresentante della fisiognomica citato è Ciardo Eubino. L’ultimo specialista in fisiognomica menzionato è il medico scozzese Michael Scott (1175-1232), che visse in Italia, e che Quevedo definisce “un bugiardo”.

[sul rapporto tra Quevedo e fisiognomica, vedi: Folke Gernert, Agudeza verbal y lectura corporal en Quevedo, Revista Internacional d’Humanitats 30, 2014, pp. 37-52; Folke Gernert, Lecturas del cuerpo. Fisiognomía y literatura en la España áurea. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, 572 pp.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo ricercabile, testo completo. Accesso limitato, prestito a tempo.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Finella date varie

Opere

Phisonomia naturale (Napoli, 1625-1627)

Fisonomia naturale di Filippo Finella. Diuisa in due parti. Nella qual si contiene la geometria delle membra humane, con vn breuissimo discorso delli segni, ch’appariscono nell’vgne delle mani (Napoli, 1629)

Libri tres nevorum (Antverpiae, 1630)

De metroposcopia, seu methoposcopia naturali… (Antverpiae, 1648)

De Planetaria naturaliphisonomia (Napoli, 1649)

De quatuor signis quae apparent in vnguibus manuum (Napoli, 1649)

Caratteristiche

Filippo Finella nasce a Napoli nel 1584, come si deduce dalla didascalia del suo ritratto presente in alcune sue opere, datato 1632, e in cui gli è attribuita l’età di quarantotto anni. Pochissimo sappiamo della sua vita e nulla della formazione, ma la sua produzione suggerisce un misto di interessi letterari e per le scienze occulte, secondo un gusto tipico della cultura napoletana di tradizione dellaportiana. Estremamente versatile, ha goduto di larga fortuna come divulgatore di astrologia, alchimia, chiromanzia e fisiognomica, tanto che le sue opere si trovano nelle maggiori biblioteche europee.

Tra il 21 ottobre 1625 e il 1° marzo 1627 il Finella dà alle stampe, a Napoli, il suo primo trattato di fisiognomica, in due volumi, la Phisonomia naturale. Dedicata al papa Urbano VIII, l’opera è una ripresa e rielaborazione delle classiche fonti della fisiognomica a partire da Adamanzio, Axistotele, Polemone, Geber (Jabir) per giungere fino a Girolamo Cardano, e allo stesso Della Porta. Entrambe le parti in cui l’opera è suddivisa si concludono con una rituale formula di avvertimento con cui l’autore invita alla cautela nell’uso dell’arte fisiognomica come scienza divinatoria e giudiziaria, in quanto, sebbene si tratti di disciplina capace di individuare dai tratti somatici esteriori i caratteri morali interiori di ciascun individuo, per formulare un corretto giudizio è da osservare con attenzione ogni specifico tratto corporeo. L’opera riscuote successo, e due anni dopo viene riedita e arricchita di un sofisticato trattatello di fisiognomica basata sui segni presenti nelle unghie delle mani (Fisionomia naturale … divisa in due parti. Nelle quali si contiene la geometria delle membra humane, con un brevissimo discorso delli segni ch’appariscono nell’ugne delle mani, Napoli 1629). Secondo Giuseppe Antonini, è notevole “la tendenza speciale del Finella a dare un carattere pratico dell’applicazione del diritto penale alla scienza fisionomica e la prudente riservatezza che s’impone nei giudizi, insistendo sulla necessità che diversi caratteri abbiano a concorrere per stabilire il diagnostico”. Cita direttamente il trattato del Finella: “Se, per esempio, si avrà i capelli di chi è da me stato giudicato per reo, non devi per questo segno determinare liberamente, senza far prima giudizio degli altri membri, perché è necessario avere altri membri che concorrano a dichiarare la natura di quelli capelli che giudicati avevi; come se per caso eran rossi significavano empietà, crudeltà, malefici, devi perciò guardare il naso, la fronte, gli occhi e altri corrispondenti e poi deliberare […]”.

Della sua perizia di fisiognomico il Finella dà prova ulteriore, dedicando un trattato a un altro dei tipici temi di questa disciplina: l’analisi dei nei distribuiti sul corpo (su volto e collo soprattutto) come segni di diverso indizio caratteriale a seconda della loro quantità e dislocazione. Pubblicati in latino nell’ottobre del 1630 e divisi in tre parti, i Libri tres nevorum (Antverpiae) sono corredati da duecento tavole, con una meticolosa tipologia della distribuzione dei nei, analizzata in rapporto alle congiunzioni astrali, ma ancora una volta sottolineando come gli astri predispongano, senza tuttavia determinarla, la volontà, che permane libera. Nel marzo del 1632, a riprova del diffuso interesse di pubblico per tutto ciò che riguarda la scienza del carattere e dei temperamenti, compare anche la traduzione italiana della prima parte dell’opera con il titolo Primo libro de nevi (“in Antverpia”). Da segnalare che il trattato De naevis è stato compreso anche nel Thesaurus chiromantiae di J. Praetorius.

Riprendendo il tema di fisiognomica e medicina astrologica già affrontato vent’anni prima, nel 1649 compare il De quatuor signis quae apparent in unguibus manuum (Napoli), dedicato al nobile napoletano G.M. Caracciolo. In ben ventuno capitoli il Finella analizza le distinte proprietà denunciate dal colore (bianco, nero, rosso e grigio) delle lunette sotto le unghie delle mani, in forza della loro connessione con i quattro umori del corpo e con i pianeti dominanti.

Nel 1948 compare un’altra fortunata opera del Finella, questa volta sulla metoposcopia (cioè della decifrazione del carattere e del destino degli uomini attraverso l’intepretazione delle rughe della fronte): i tre volumi del De metroposcopia, seu methoposcopia naturali…, Antverpiae 1648. Finella fa derivare “metoposcopia” oltre che dal termine metopou (fronte) anche da metron (misura), a rimarcarne il valore normativo. Elaborata a suo dire induttivamente (Finella sostiene di avere osservato ben milletrecento volti umani in trent’anni di esperienza), questa scienza poteva vantare illustri antecedenti nel corpus fisiognomico classico (Aristotele, Polemone e Adamanzio), nella tradizione islamica, fino all’età rinascimentale con Cardano e Della Porta e con altri medici come R. Goclenius (Göckel), L. Fuchs, J. Belot, I.A. Magini, C. Ghiradelli. Sempre sul medesimo tema, corredato di quattrocentodieci tavole, e teso a illustrare i medesimi legami tra linee della fronte e costellazioni è il De methoposcopia astronomica.

Ma l’opera in cui il Finella sicuramente investe il massimo di prestigio come trattatista di fisiognomica è il De Planetaria naturaliphisonomia, stampato a Napoli e datato 7 giugno 1649. L’opera, dedicata a Iffigo Velez de Guevara conte di Ofiate, dal marzo 1648 viceré del Regno, riassume e sistematizza, non diversamente dal più noto e più originale Della Porta, i rapporti tra astrologia e caratteri somatici e morali dell’uomo. Da rilevare che nella richiesta di licenza di stampa, annessa all’opera e concessa nel maggio 1648 da G. Peccer, vengono citate altre opere per le quali il F. chiedeva l’imprimatur; tra esse un trattato di Ophthalmia physiognomica, di cui, però, non sembra rimanere traccia.

[cfr. Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 48 (1997), s.v. «Filippo Finella», a cura di Antonella Pagano]

Link

Google Books (De planetaria naturaliphisonomia)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Internet Archive (Libri tres nevorum)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

HathiTrust (De quatuor signis quae apparent in vnguibus manuum)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Internet Archive (De metroposcopia, seu methoposcopia naturali)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Caimo 1629

Opera

Dell’ingegno humano: de’ suoi segni, della sua differenza ne gli huomini, e nelle donne, e del suo buono indirizzo: libri due

Caratteristiche

Pompeo Caimo (1568-1631) è stato filosofo, medico, autore di opere politiche e di trattati, letterato e commentatore di Dante, studioso delle lingue e letterature classiche. Dopo aver conseguito la laurea in filosofia e medicina il 14 ottobre 1592, ricopre l’incarico di medico pubblico a Udine e riceve richieste di consulenza e prestazioni mediche da parte di illustri personaggi del tempo: dal cardinal del Monte al conte di Benavente, vicerè di Napoli; da Andrea Doria ai granduchi di Toscana Ferdinando I e Cosimo II Medici, rispettivamente marito e figlio di Cristina di Lorena.

Nel 1629, Caimo dedica proprio a Cristina di Lorena Medici l’opera Dell’ingegno humano, de’ suoi segni, della sua differenza ne gli huomini e nelle donne e del suo buon indirizzo in ricordo delle cure prestate presso la corte toscana vent’anni prima. Dell’ingegno humano è un trattato in due libri, dove la trattazione intorno all’ingegno – dalla sua definizione fino all’analisi dettagliata di come se ne possano cogliere i «segni» – si collega alla analisi degli stili di vita (improntata al piacere, all’azione e alla contemplazione) di cui più specificamente avrebbe discusso nel dialogo uscito poi postumo. È in quest’opera e nel suo argomentare a partire dalle posizioni di un’autorità in materia quale Juan Huarte de San Juan – che il Caimo riprende, ma che altrettanto contesta, soprattutto per ciò che concerne le convinzioni circa l’ingegno delle donne e la loro attitudine agli studi – che il docente mostra come il suo pensiero si formi all’interno della teoria naturalista dei quattro elementi, della tradizione medica della dottrina umoralista e della tradizione filosofica dei temperamenti.

I capitoli che maggiormente destano il nostro interesse si trovano all’interno del primo libro: Capitolo quarto (Della differenza de gli ingegni); Capitolo quinto (Da quali capi s’habbino a cavare li segni dell’Ingegno); Capitolo sesto (Del segno preso dal Paese); Capitolo settimo (Del segno cavato da’ riguardi celesti); Capitolo ottavo (Del segno cavato da’ Genitori); Capitolo nono (Del segno preso dal temperamento); Capitolo decimo (Che l’intelletto non ha per se stesso bisogno del temperamento, e non ha organo proprio); Capitolo undicesimo (Del segno preso dalle qualità delle carni); Capidolo dodicesimo (Del segno preso dalla forma del corpo e delle sue parti); Capitolo tredicesimo (Del segno preso da gli affetti dell’animo); Capitolo quattordicesimo (“Del segno preso da gli alimenti del corpo).

[cfr. Dizionario biografico dei Friulani, s.v. «Caimo Pompeo», a cura di L. Casella]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Ghirardelli 1630

Opera

Cefalogia Fisionomica

Caratteristiche

Cornelio Ghirardelli (o Gherardelli; Bologna, XVI secolo – Bologna 1637) è stato un astrologo e astronomo italiano dell’Ordine dei frati minori conventuali, nonché autore di numerose opere di astronomia, astrologia e fisiognomica.

Nella nutrita serie di opere del Ghirardelli, senza dubbio il trattato più importante e impegnativo è la Cefalogia fisonomica. Come lo stesso autore racconta, il progetto iniziale prevedeva che l’opera fosse destinata esclusivamente alla circolazione interna all’Accademia dei Vespertini. Dopo varie pressioni, viene presa però la decisione di darla alle stampe ed esce a Bologna nel 1630 con l’imprimatur di Girolamo Onofrio, professore all’Università di Bologna dal 1613 al 1639 e consultor Inquisitionis al servizio dell’inquisitore Paolo de Garrexio.

La presenza di Girolamo Onofrio è opportuna garanzia, in un momento di crescente diffidenza da parte delle autorità religiose verso le arti divinatorie che, come è noto, sfocerà nella condanna ufficiale con il motu proprio di Urbano VIII del 1631. D’altro canto, come è stato rilevato da G. Aquilecchia, il Ghirardelli si muove in tale ambito con ben dosata cautela riguardo agli aspetti più rischiosi della tradizione fisiognomica, dichiarandosi per esempio del tutto contrario a dare fondamento filosofico all’arte metoposcopica, ovvero il trarre presagi dai segni del viso, guardata con particolare sospetto dal S. Uffizio.

L’opera è un corposo volume in quarto, di circa seicento pagine, suddiviso in dieci deche. Ogni deca, a sua volta divisa in dieci discorsi, è dedicata a un carattere fisiognomonico della testa (nell’ordine: capelli, fronte, sopracciglia, occhi, naso, bocca, mento, orecchie, faccia, capo). Ogni discorso rispetta una precisa struttura: dapprima il ritratto della testa seguito da un sonetto, poi il Discorso del Ghirardelli medesimo, il Parere de’ scrittori, infine l’Additione a cura di un membro dell’Accademia dei Vespertini, identificato con lo pseudonimo di Inquieto, presentato come “singolarissimo amico”. L’ultimo discorso di ogni deca è dedicato a un tipo fisiognomonico femminile. L’opera è altresì un’eloquente testimonianza delle vaste letture e della non disprezzabile rete di contatti culturali intessuta dal Ghirardelli. Gli autori della classicità greca e latina sono fittamente presenti, e continuo è il rimando ad Aristotele (soprattutto per il De physiognomia, che gli è attribuito), a Polemone, Michele Scoto, Alberto Magno, Girolamo Cardano, Luca Gaurico, Paolo Pincio, Giovan Battista Della Porta, Angelo Ingegneri, Guglielmo Gratarol, e anche ad autori moderni non di ambito scientifico, come Torquato Tasso e Gabriele Paleotti. I rapporti con la res publica litteraria contemporanea sono ben documentati dall’ampio ventaglio dei sonetti gratulatori inclusi nell’opera.

A testimonianza della discreta fortuna goduta dall’opera sta la ristampa del 1676, a Bologna e la sua presenza in opere seriori ascrivibili al genere, come l’Anthropometria di Johann Sigismund Elsholtz.

[vedi Éva Vígh, Una biblioteca fisiognomica nel Seicento. Le fonti della «Cefalogia fisonomica» di Cornelio Ghirardelli bolognese, “INTERSEZIONI”, XXIII/3, 2013, pp. 309-330);

cfr. Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 53 (2000), s.v. «Cornelio Ghirardelli» a cura di Alessandro Ottaviani]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Laigneau 1630

Opera

Traicté de la Physiognomie

Caratteristiche

David Laigneau (1564 – 1645 ca.), medico di corte e alchimista, nel 1630 pubblica una versione rimaneggiata del suo trattato Conservation de la santé con il titolo Traicté de la saignee. Contre le vieil erreur d’Erasistrate, et nouveau de Botal, utile à toutes sortes de personnes, principalement doctes, et amateurs de leur santé. Questa nuova edizione è accompagnata da un Traicté de la Physiognomie (pp. 368-422), trattato fisiognomico dedicato a Guy Michel le Jay, curatore della bibbia poliglotta di Parigi, di cui Laigneau era stato medico. Il frontespizio del trattato fornisce una rapida spiegazione della disciplina fisiognomca, ne svela i principali maestri e scrittori, e dichiara l’utilità di essa soprattutto per i medici: “Table de la Physiognomie ou description des parties exterieures du corps, demostrant l’inclination de chaque personne ayant les marques y produites, suivant la doctrine d’Hippocrate, Aristote, Rhazes, Baptiste Porta, Cocles et autres bons autheurs Arabes, Grecs et Latins: profitable à plusieurs personnes, mais particulierement aux Medicins, comme j’ai marqué à la page 257“.

[vedi Matton Sylvain, Vie et œuvre de David Laigneau, alchimiste et médecin du roi, Lagneau David, Harmonie mystique, Paris, Gutenberg Reprints, 1986 (1636), p. 7-38]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Pujasol 1637

Opera

El Sol Solo, y para todos sol, de la filosofia sagaz y Anatomia de Ingenios

Caratteristiche

Esteban o Esteve (de) Pujasol (1562 – 1641) è stato un presbitero e astronomo spagnolo del XVII secolo.

A partire dal 1601, Pujasol pubblica previsioni astrologiche, tavole adattate al calendario gregoriano e dialoghi sull’astronomia e sulle comete, nonché quella che è la sua opera più nota, El Sol Solo, y para todos sol, de la filosofia sagaz y Anatomia de Ingenios, meglio nota come Filosofía sagaz y anatomía de ingenios (Barcellona, 1637), un trattato di fisiognomica e caratterologia in quattro libri, di cui esiste un’edizione moderna (Madrid, 1980). La sua intenzione è che tutti possano, attraverso l’osservazione dei propri lineamenti, della composizione delle parti, della propria carnagione naturale e del proprio temperamento, capire quali siano il proprio ingegno, la propria inclinazione e le proprie abitudini, e non meno saranno in grado di ostacolare la persistenza di certi vizi e di prevenire le malattie future.

Il trattato è diviso in quattro libri. Il primo libro è composto da quindici capitoli, ciascuno dedicato a una parte del corpo: la testa, gli occhi, la bocca ecc.. Il secondo libro è dedicato allo studio dei lineamenti, della fisionomia e del colore del viso. Il terzo libro, più astrologico, si occupa della conoscenza del pianeta dominante, del segno dello Zodiaco influente e dell’umore che regna e governa. L’ultimo libro, il quarto, commenta i segni e i segnali che indicano quando una persona si ammalerà, e se tale malattia è pericolosa.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

De Rubeis 1639

Opera

Tabulae physiognomicae. In quibus claro ordine, summaque facilitate tùm antiquorum, tùm recentiorum physiognomorum axiomata vigent

Caratteristiche

Con queste Tabulae physiognomicae, pubblicate a Venezia nel 1639 e dedicate al Cardinale Richelieu, Domenico de Rubeis offre delle schematiche istruzioni fisiognomiche di facile e rapida consultazione. A ogni parte del corpo è dedicata una tavola, e in ogni tavola si trovano due colonne: una colonna con tutte le caratteristiche che una parte del corpo può assumere (colore, forma ecc.), e una colonna con le interpretazioni di questi segni, il carattere della persona che consegue da questi segni visibili. La prima tavola, ad esempio, è dedicata agli occhi. Ad occhi estesi e sottili, ci informa De Rubeis, corrisponde un carattere mite e timido.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Mascardi 1639

Opera

Romanae disserationes de affectibus sive perturbationibus animi earumque characteribus

Caratteristiche

Agostino Mascardi (1590 – 1640) è stato un erudito e poligrafo, insigne latinista, docente di retorica e di eloquenza, tra i maggiori teorici della storiografia del Seicento.

All’insegnamento di retorica per un decennio esercitato dal Mascardi presso la Sapienza sono collegati i volumi delle Romanae dissertationes de affectibus, sive perturbationibus animi, earumque characteribus e delle Ethicae prolusiones, entrambi editi a Parigi nel 1639 «Apud Sebastianum Cramoisy» con frontespizi incisi da Jean Picart e dedicati rispettivamente ai cardinali Francesco e Antonio Barberini.

Nelle Romanae dissertationes, considerate da Marc Fumaroli (L’âge de l’éloquence, p. 226) «sans doute le chef-d’oeuvre de la littérature ‘barberinienne’», muovendo dal presupposto dell’interno legame che stringe l’animo umano alla propria realtà corporea, il Mascardi analizza una casistica di manifestazioni esteriori del corpo (volto, mani, voce, parola, stile, capelli, barba, vestimenti) che vengono collegate per via congetturale ad altrettanti affetti interiori, o perturbazioni dell’animo. Una lettura dell’animo, attraverso le parole pronunciate dal corpo, che mira a una più sicura conoscenza di sé e che ha come conseguenza una profonda revisione delle categorie fisiognomiche ereditate dalla tradizione classica.

[Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 71 (2008), s.v. «Agostino Mascardi» a cura di Eraldo Bellini]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Bulwer 1644

Opera

Chirologia: or the naturall language of the hand. Composed of the speaking motions, and discoursing gestures thereof. Whereunto is added Chironomia: or, the art of manuall rhetoricke. Consisting of the natural expressions, digested by art in the hand, as the chiefest instrument of eloquence

Caratteristiche

John Bulwer (1606 – 1656), medico inglese e filosofo naturale baconiano, ha scritto cinque opere sul corpo e sulla comunicazione tra gli uomini, soprattutto attraverso la gestualità.

Sebbene riunite in un unico volume, la Chirologia e la Chironomia hanno due diverse impaginazioni. Bulwer si riferisce ad esse come a due opere distinte, ma col tempo sono state considerate come un unico volume. Francis Bacon aveva descritto i gesti come “geroglifici transitori” e aveva suggerito che il gesto doveva essere oggetto di una nuova indagine scientifiche. Bulwer è stato il primo a intraprendere questo compito.

Scrive Bulwer: [La mano] “parla tutte le lingue, e in quanto carattere universale della Ragione è generalmente compresa e conosciuta da tutte le Nazioni, tra le differenze formali della loro lingua. Ed essendo l’unico linguaggio naturale per l’uomo, potrebbe essere decisamente definita la lingua e il linguaggio generale della natura umana, che, senza alcun insegnamento, gli uomini in tutte le regioni abitate della terra capiscono facilmente al primo sguardo”.

Bulwer scrive altre opere sul rapporto fra i segni esteriori e interiori, fra il corpo e la mente: la Pathyomyotomia, Or, A Dissection of the Muscles of the Affections of the Mind, che è la prima opera significativa sul rapporto tra movimenti muscolari facciali ed espressione dell’emotività; l’Anthropometamorphosis, uno dei primi studi di antropologia culturale comparata sul modo in cui le persone modificano i loro corpi e i loro abiti; una Cephalelogia, orThe Naturall Language of the Head, being an Extract of the most noble and Practicall Notions of Physiognomy; infine, esiste un manoscritto di Bulwer sulla fisiognomica conservato alla British Library e intitolato Vultispex criticus, seu physiognomia medici [‘Vultispex Criticus, seu Phisiognomia Medici, continens Decretalia Secreta et Oracula Medicinæ Diagnosticæ, Prognosticæ, et Semeioticæ, Criticæque Magnalia,’ Sloane MS. 805].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso limitato (prestito).

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Otto 1647

Opera

Anthroposcopia

Caratteristiche

Trattato di fisiognomica in latino di Andrea Otto, dato alle stampe a Konisberg nel 1647. Diviso in tre libri, il trattato di Otto offre, in maniera simile alle Tabulae Physiognomicae del De Rubeis di pochi anni prima, delle comode annotazioni di diagnostica fisiognomica che permettono di individuare rapidamente i significati di certe caratteristiche del corpo. Ogni libro è diviso in vari capitoli, ciascuno dedicato a una parte del corpo. A una testa di un certo tipo corrispondono caratteri, vizi, tendenze di un tipo, e così via.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Douxiel 1648

Opera

Speculum physionomicus

Caratteristiche

Rara opera di Anselme Petit Douxiel su fisiognomica, chiromanzia, metoposcopia e onirocritica stampata a Langres nel 1648 (probabilmente da Jean Desprez o George Lombard). Si tratta di un volume molto raro, non menzionato in nessuna bibliografia tranne che nella Bibliothèque Champenoise di Techner, nella quale si trova scritto che né il libro né l’autore sono menzionati da nessuna parte.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Nicquet 1648

Opera

Physionomia Humana

Caratteristiche

Honorat Nicquet (1585 – 1667) è stato un gesuita, scrittore e insegnante di retorica e filosofia nato ad Avignon nel 1585. La sua Physionomia Humana, divisa in quattro libri, viene stampata a Lyon nel 1648.

Ci avverte dell’importanza di quest’opera poco conosciuta e della genialità del suo autore Giuseppe Antonini ne I precursori di Lombroso (Torino, Fratelli Bocca Editori, 1900), che la reputa un’opera sulla fisiognomica aggiornata sulle “più recenti scoperte della psicologia e della psichiatria”.

Come scrive Antonini, “è tanto più significante che un gesuita, che ha per divisa la cieca obbedienza al dogma e che non ammette il libero esame, sorgesse per l’appunto a commentare ed a studiare appassionatamente la Fisiognomica, che anche secondo l’interpretazione dell’epoca, doveva nelle sue applicazioni pratiche togliere o diminuire il concetto di responsabilità e di libero arbitrio, cardini di un sistema religioso che promette premi e che minaccia castighi”. E Nicquet “non solo raccoglie quanto sull’argomento gli è venuto a conoscenza nelle opere degli antichi, ma vi aggiunge osservazioni, documenti ed esperienze proprie, e cerca […] di mettere in accordo, di conciliare i dati dell’esperimento e della scienza fisiognomica col dogma della rivelazione e colle Sacre Scritture”.

Continua Antonini: “Nella prefazione il Niquezio confessa che da giovane era stato colpito dalla lettura della Fisiognomica di Aristotele; ma che pur troppo aveva abbandonato poi ogni cogitazione sull’argomento; quando in Roma da erudito sane viro animatus ha ripreso il lavoro per correggere la vanità di coloro che si mostravano sprezzanti di quest’arte curiosa e per condurli allo studio degli arcani della natura. È una vera missione che egli si prefigge e dimostra una sincerità di intento, rara in genere nelle opere scolastiche di quel tempo. Egli non capisce, per esempio, come si possano trarre dei precetti in medicina senza essere valenti nelle congetture e nello studio della fisionomia. Precisamente come si potrebbe oggigiorno lamentare la mancanza di mia coltura psichiatrica, che in tanti casi potrebbe salvare il medico e il chirurgo da errori diagnostici”.

Nicquet principia la sua opera con un sunto del trattato di Aristotele, e si adopera quindi a provare come la Fisiognomica sia inconsapevolmente già tratteggiata nelle Sacre Scritture. Alcune delle fonti citate da Nicquet sono:

Isaia, 30: “Agnitio vnltus eorum respondet eis”

Hieronymus: “Sapientia hominis lucet in vultu ejus”

Ecclesiastici, 13: “Ex visu cognoscitur vir et ab occursii faciei cognoscitur sensatus; amictus corporis et dentium risus et incessus hominis enunciant de illo”.

Ecclesiastici, 26: “Fornicatio mulieris in extollentia oculorum et in palpebris illius coguoscetur”.

Ambrosius, lib. 6, Hexaeron, cap. 4: “Imago quaedam animi loquitur in vultu”.

Nicquet seguita con numerose citazioni a provare il suo asserto: l’essenza della Fisiognomica non è né sconosciuta né condannata dagli scrittori sacri. Dà quindi una definizione della fisiognomica: “La fisiognomica è la facoltà speculativa che per mezzo dei segni fissati nel corpo, apparenti o noti, argomenta le passioni naturali e le propensioni degli uomini”, e asserisce che “le affezioni che il fisionomo può rintracciare non si possono mutare od abolire; che se alcuno è stupido di natura non potrà forzatamente acuire l’ingegno”. Dimostra la sua utilità nella conoscenza di se stessi e della società: “Se fu celebrato sempre il detto di Apollo: nasce te ipsum, tanto maggior elogio dovremo dare alla Fisiognomica che per un retto sentiero ci introduce alla conoscenza di noi stessi. Utile per l’educazione dei fanciulli, nelle relazioni colla comunità, ad esercitare la moderazione di sè e degli altri”. Nicquet attacca dunque gli oppositori e coloro che le negano il valore di scienza: “E il fisico non ha forse molte cose di cui ignora le cause? Delle quali solo ha fatto esperienza? Perché il magnete attira il ferro? Alberto Magno nelle meraviglie del mondo dice osservi cose che, manifeste ai sensi, hanno oscura la loro ragione, altre la cui essenza è ovvia e palese, e sono invece oscure ai sensi”.

Entrando poi nel cuore dell’argomento, Nicquet consiglia di trarre i segni più certi dalle parti alte del corpo, ovvero testa, torace, braccia: “Nel capo come in una rocca tutti i ministeri dei sensi sono costituiti e di là si parte ogni moto; il petto domicilio del cuore, che è la prima radice della vita e la fonte del calore innato”. Mette però in guardia contro le conclusioni troppo precipitate, sì che “non uni signo credendum”.

Se il corpo influisce sul morale ha pure osservato quanta parte questo abbia sul fisico, perciò Nicquet tratteggia una fisiologia delle emozioni: “Il corpo resta influenzato dall’anima; nell’ira il cuore palpita, il corpo trema, la lingua balbetta, la faccia s’accende, gli occhi si infiammano, i denti si aguzzano, le labbra si mordono”.

Vi è un capitolo intero sulle somiglianze fisiognomiche tra uomini e animali, aspetto già ampiamente trattato da Aristotele e ripreso dai fisionomisti del Cinquecento.

Nel Capitolo IX, Nicquet tratta della diversità anatomiche e funzionali e delle diverse caratteristiche psichiche degli uomini e delle donne:

“L’uomo di grande corpo, d’ampio capo, di duri capelli, di collo largo, arcuato sopracciglio, grande occhio e splendido, volto vivido e colorito, carne dura e secca, estremità del corpo grandi e nervose, più sviluppato negli arti superiori, voce grave, è di vita più lunga”. Seguono molti esempi di forza nel maschio negli animali, e persino nel regno vegetale.

“La femmina è di minor statura, di capo più piccolo, di faccia più stretta, lunga, collo sottile, mento rotondo, di dorso debole, di piccole braccia, nelle mani e nei piedi e in tutto il corpo poco nervosa (tendini), meno muscolosa, meno atta alla lotta, meno pesante, meno dura e meno rossa, e di più breve vita, ha le gambe invece più grosse ed invecchia più presto”.

“L’uomo è costante, temperato, generoso, intrepido, pugnace, audace, giusto, avido di vittoria, atto ad imparar discipline ed arti. La femmina timida, invida, insidiosa, fraudolenta, all’ira propensa, molle, delicata, misericordiosa, vereconda, avara, cupida di piaceri, querula, loquace”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Descartes 1649

Opera

Les passions de l’âme

Caratteristiche

Ultimo trattato di René Descartes, Le passioni dell’anima vede la luce a Parigi nel 1649, pochi mesi prima dell’improvvisa scomparsa dell’autore. In origine doveva avere solo destinazione privata, a beneficio della principessa Elisabetta di Boemia, afflitta da numerosi problemi di salute, che Cartesio considerava conseguenze di affezioni dell’anima. Il trattato si inserisce nella tradizione della riflessione filosofica sulle passioni e sul rapporto tra anima e corpo, ed affronta le passioni da un punto di vista fisiologico innovativo perché precursore della neurofisiologia.

Le passioni dell’anima è suddiviso in tre parti: nella prima, partendo da un’analisi del corpo umano e della mente umana (mens), Cartesio descrive come l’anima umana si rapporti alle passioni e come queste siano “azioni” sotto altri punti di vista; nella seconda parte tratta delle passioni, ritenute inscindibili da ciò che è uomo e pressoché indomabili se non attraverso l’abitudine, ovvero in gratia della ratio. Nella sua analisi, tenta di classificare le passioni descrivendone non solo le cause ma anche il loro modo di esprimersi attraverso il corpo, arrivando a considerare come passione più importante la meraviglia in quanto priva di un opposto. Nella terza parte, Cartesio tratta di passioni specifiche, stima, disprezzo, generosità, orgoglio e così via.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso limitato (prestito a tempo).

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Pompeius 1653

Opera

Praecepta Chiromantica Clarissimi Nicolai Pompei Inferiorum Mathematum in alma Wittebergensium Academia, dum vixit Professoris celeberrimi, praelecta olim ab ipso, Anno Christiianorum 1653 tio, jam vero recognita, descripta, figurisque ligno incisis aucta

Caratteristiche

Trattato di chiromanzia del filologo e matematico tedesco Nikolaus Pompeius, noto anche come Pompejus (1591 – 1659).

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Saunders 1653

Opera

Physiognomie and chiromancie, metoposcopie, the symmetrical proportions and signal moles of the body, fully and accurately handled; with their natural-predictive-significations. The subject of dreams; divinative steganographical, and Lullian sciences. Whereunto is added the art of memorie

Caratteristiche

Richard Saunders (1613-75), scrittore e medico astrologo, ricordato come l'”astrologo cristiano”, è autore di un vero e proprio catalogo delle fisiognomiche astrologiche del XVI e XVII secolo, la Physiognomonie and Chiromancie, Metoscopie, The simmetrical proportions and signal moles of the body, pubblicata a Londra nel 1653.

Dopo quello di Robert Fludd (Utriusque cosmi, maioris sciliciet et minoris, metaphysica, physica atque technica historia, 1619-1621), non era stato pubblicato in Inghilterra un altro testo fisiognomico fino a questo di Saunders del 1653. La Physiognomie, Chiromancie and Metoposcopie è stata la prima opera importante di Saunders. A questa prima edizione è seguita un’edizione leggermente arricchita nel 1671. Tra il ’63 e il ’76, si sono diffuse almeno quattro edizioni tascabili più convenienti di questa prima del 1653, focalizzate sull’aspetto chiromantico. Secondo Martin Porter, questo testo non ha il rigore della Teosophy di Fludd. Il risultato è una farragine confusa di scienze occulte e astrologiche; si comincia con la chiromanzia, seguita dalla geomanzia, dalla fisiognomica, dalle malattie, dai nei sul corpo, dai sogni e dall’arte della memoria. Questa mancanza di coerenza può esser vista, secondo Porter, come la caratteristica di un genere che, in qualche decennio, sarebbe diventato molto popolare – il gabinetto delle meraviglie. Saunders stesso dichiara di aver scritto quest’opera: “Per suscitare la curiosità della persona d’ingegno… Quel che faccio, lo faccio per nessun altro motivo che per soddisfare la tua curiosità, e il tuo bene”. [Martin Porter, English Treatises on Physiognomy, c. 1500 – c. 1780, PhD thesis, Oxford, 1997]

La Physiognomie, Chiromancie and Metoposcopie di Saunders è un plagio de Les Oeuvres (Parigi, 1623) di Jean Belot, avvocato e consigliere di Luigi XIII e membro dell’Académie Française. La parte più originale del trattato di Saunders è la sezione sull’interpretazione del carattere di una persona attraverso la lettura dei nei sul suo corpo. Il resto del tomo, la parte sulla fisiognomica e sulla chiromanzia, inclusa la sezione sul sistema mnemonico artificiale di Lull, è una (non dichiarata) traduzione delle Oeuvres di Jean Belot.

[vedi anche Pawel Rutkowski, Through the Body: Chiromancy in 17th-Century England, “Świat i Słowo” 1.32, 2019, pp. 33–44].

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

La Rochefoucauld 1654

Opera

Mémoires

Caratteristiche

François VI duca de La Rochefoucauld e principe di Marcillac François de La Rochefoucauld (1613 – 1680), il pensatore-moralista per eccellenza di metà secolo, è pienamente coinvolto – creativamente, non per polverosa erudizione – nei temi della Fisiognomica. Il duca scrive i Mémoires nel 1654, quando si ritira nella tenuta di Verteuil; in questo momento comincia a coltivare il gusto dell’analisi, tant’è che poco più tardi avvia le Réflexions ou Sentences et Maximes morales. La Rochefoucauld ccetta la teoria del Della Porta fondata sul “sillogismo del fisionomo”: gli animali hanno, a seconda della loro specie, un carattere innato; gli uomini assomigliano agli animali; essi hanno, quindi, il carattere dell’animale al quale assomigliano. Senonché, il sistema dellaportiano è fondamentalmente meccanico, e istituisce delle correlazioni statiche fra i viventi. L’autore delle Massime pensa invece in termini dinamici; non si accontenta della conformazione fisica, ma esamina la vita nella sua evolutività.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo in parte ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Spadon 1654

Opera

Studio di curiosità, ne quale si tratta di fisonomia, chiromantia, metoposcopia

Caratteristiche

“Ed io ti appresento quest’operetta, perché sappi conoscere li scelerati, e fugirli; et che t’accompagni co’ buoni, e gli immiti per la salita all’empireo; rimettendo tutto alla correttione della Santa Sede Apostolica Romana” (Nicola Spadon, Studio di Curiosità, Venezia, Benedetto Miloco, 1675, p. 150).

Il trattato “Studio di Curiosità nel quale tratta di Fisonomia, Chiromantia, Metoposcopia del teologo e predicatore agostiniano, Nicola Spadon”, pubblicato a Venezia a metà del secolo XVII, è stato stampato una dozzina di volte e tradotto anche in tedesco. Sin dal 1662, lo Studio ebbe varie ristampe. Si segnalano le seguenti edizioni, sempre a Venezia, presso editori diversi: Camillo Bortoli (1662); Giacomo Batti (1662, 1663); Francesco Ginami (1667); Giacomo Didini (1667); 1672; li Bortoli (1675); Benedetto Miloco (1675), Francesco Busetto (1675), e l’edizione tedesca (Nurnberg, Zieger, 1695).

Nicola Spadon è un predicatore vissuto a Ferrara nel secolo XVII, rinomato tra i propri contemporanei e oggi poco noto. L’unico studio sull’autore, oltre a quello della Vígh da noi citato, è: D. Cingolani, Nicola Spadan. Fisiognomica e grafologia nel Seicento, “Scrittura. Rivista di Problemi Grafologici”, 140/141, ott. 2006 – mar. 2007, pp. 71-80. L’opera di Nicola Spadon consta di due parti volutamente divise. Il primo libro, che occupa i due terzi del volume, chiarisce teoricamente i fondamenti delle scienze menzionate nel titolo dell’opera. L’autore riassume meticolosamente in sessanta brevi capitoli tutti i fattori naturali necessari per conoscere l’anima partendo dall’esposizione dei quattro elementi e dei quattro temperamenti. Spadon non si stacca dalle solite impostazioni e pilastri della fisiognomica, e mescola in tutte le loro possibili combinazioni i quattro umori e le qualità, le complessioni, gli astri e la loro influenza sul corpo e sull’anima. In seguito l’autore prende in esame le circostanze geografiche e climatiche che sono considerate responsabili per la formazione del temperamento e delle inclinazioni da esso derivanti. Queste implicazioni teoriche si basano prevalentemente su Galeno, medico, e Tolomeo, astronomo-astrologo, ma il testo è praticamente privo di riferimenti ad altre possibili fonti o alle teorie che costituiscono i fondamenti della fisiognomica. È indubbio che i suoi lettori non erano minimamente interessati alle fonti, e l’autore ebbe solo l’intenzione di comporre un manuale per uso quotidiano. Le descrizioni teoriche relative alla chiromanzia, alla metoposcopia e alla neomanzia sono accompagnate anche da illustrazioni in cui le linee e gli altri segni visualizzano le influenze astrali sul carattere. Spadon non offre nessuna sintesi nuova, l’autore infatti voleva solo riassumere le osservazioni plurisecolari per il lettore medio dei suoi tempi.

La seconda parte dello Studio di Curiosità, meno estesa, è divisa dalla prima unità anche da un nuovo frontespizio, e il fatto che volesse essere un manuale pratico la rende invece peculiare e curiosa per eccellenza: in base al sottotitolo, infatti, Spadon offre ai suoi lettori “regole e pratiche nel conoscere l’inclinatione sì al bene naturale come al male degli Huomini e Donne”. Nel delineare diverse figure fisiognomiche e segni che dimostrano l’inclinazione a certe professioni, egli descrive veri e propri ritratti fisiognomici. Spadon presenta dei volti barocchi in 33 abbozzi fisiognomici, fra cui, oltre a descrivere specifiche attitudini mentali, maschili e femminili, delinea alcuni ritratti tipici di individui che praticano determinati mesteiri. Il rapporto intrinseco fra fisiognomica e filosofia morale viene messo in evidenza attraverso figure centrali nella vita quotidiana, elencate senza alcuna logica o sistema. Egli cataloga i segni “probabili” delle seguenti figure cominciando con le femmine: meretrice, donna di lingua pestifera, strega, donna che ama di cuore, donna sleale in amore, donna che bastona il marito ecc. Poi Spadon specifica i segni rigorosamente “probabili” di alcuni prototipi maschili: uomo pessimo, uomo dabbene, “padre buon compagno”, servo ladro, servo bravo e forte e così via. Nell’introduzione del secondo libro Spadon – a modo di excusatio – formula delle riserve teoriche che riguardano la validità dei segni fisiognomici. Egli infatti ribadisce l’importanza dell’educazione, il cui risultato nel suo frasario è la “libera volontà”. Anche nel Della Fisonomia dell’huomo di GIovan Battista Della Porta hanno un ruolo centrale la ragione, l’autocontrollo, e quella moderatezza che rende possibile la scelta fra il bene e il male, anzi, l’ultimo libro del trattato si concentra appunto su quest’argomento: “a che dunque ci gioverìa quest’arte se, conosciuti i tuoi defetti, non potessi quegli converirgli in virtudi?”.

Interpretando i segni del corpo, siamo in grado di congetturare il carattere e le inclinazioni di una persona e, allo stesso tempo, munendoci di volontà e di ragione, riusciamo a correggere i nostri vizi, e quindi ad adattarci alle aspettative morali della società. è questa la formulazione concisa di Spadon relativa all’interpretazione della libera volontà: “Notasi di più che molte persone inclinate dalla loro complessione al male, essendo buone e giuste, non per questo si pregiudica alla nostra dottrina, quale sta fondata su l’universale, e sopra i fondamenti della sola propensione naturale si appoggia. Tanto più che le occasioni, il bisogno, le compagnie, l’educazione, gli offiti, ed altri accidenti possono variare, se non le inclinazioni, almeno gli effetti, concomitanter però la gratia nella libera volontà: non est peccatum nisi voluntarium“.

[cit. Éva Vígh, Una “Curiosità” Post-Dellaportiana: Lo Studio Fisiognomico Di Nicola Spadon, 2022]

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Peruchio 1656

Opera

La Chiromance, la Physionomie, et la Géomancie

Caratteristiche

Opera di un certo Sieur de Peruchio, si tratta di un rarissimo ed “eccellente trattato sulle arti divinatorie” («Rare […] excellent traité sur les Arts divinatoires», Caillet), presentato alla censura reale sotto il titolo di “Enchiridion curioso” e che apparve per la prima volta a Parigi nel 1656. Così Cantamessa: “È un trattato di Sciences curieuses: in effetti, l’Autore, di cui si conosce solo il cognome, scrive di chiromanzia (i primi 10 capitoli), di fisiognomica (19 capitoli), di geomanzia (21 capitoli). L’astrologia attraversa l’opera, quale, sostanzialmente, minimo comun denominatore delle altre tre scienze, se così si possono chiamare. Peruchio tratta in modo superficiale delle caratteristiche dei Pianeti e dei Segni (si vedano le pagine 102-123 e le relative tavole dei gradi nella parte dedicata alla chiromanzia, nonché, nella parte dedicata alla geomanziam in particolare le pagine da 197 a 204). Alla pagina 204 è riprodotta una bella tavola che ha quale tema il quesito relativo all’effettiva celebrazione di un matrimoniom i cui simboli vengono riprodotti nelle tavole, alcune di esse davvero belle, che arricchiscono l’opera. Le pagine da 328 a 339 si occupano di numerologia (per esempio, per stabilire se una persona è colpevole o meno di un reato) e, infine, le ultime 3 spiegano come si usa la Ruota di Pitagora, mirabilmente riprodotta”.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

De La Chambre 1659

Opera

L’art de connoistre les hommes

Caratteristiche

Marine Cureau de La Chambre (1594 – 1669) è stato un medico e filosofo francese, consigliere e medico di Luigi XIV. L’art de connoistre les hommes (in italiano, L’arte di conoscere gli uomini, Pavino, 1700) viene pubblicato a Venezia nel 1659. Si tratta di un ambizioso trattato sulla conoscenza degli uomini e in primis di se stessi, nella quale gioca una parte la fisiognomica. Scrive La Chambre: «La natura non ha dato all’uomo soltanto la voce e la lingua per esprimere i suoi pensieri. […] Ha fatto anche parlare la fronte e gli occhi».

Nel 1664, John Davies pubblica la sua traduzione del trattato in inglese, The art how to know men. Il testo consiste sostanzialmente in una disamina dell’apparato concettuale che si cela dietro l’arte della fisiognomica, in particolare la natura e le cause della disposizione, le facoltà e i movimenti dell’anima, la relazione tra anima e corpo, insieme a una classificazione e fisiologia delle passioni, delle virtù e dei vizi. Come il testo di Hill del 1556, si tratta di un trattato di filosofia sia naturale che morale.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Google Books (traduzione in italiano)

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Praetorius 1659

Opera

Ludicrum chiromanticum Praetorii: seu thesaurus chiromantiae, locupletissimus: multis jocis & amoenitatibus, pluribus tamen seriis instructissimus…

Caratteristiche

Johannes Praetorius (1630-1680), scrittore e storico tedesco, pubblica il suo Ludicrum chiromanticum nel 1659. Il volume consiste in un compendio di opere chiromantiche antecedenti di studiosi come Goclenio, Indagine, Pompeius e Robert Fludd. I testi inclusi da Praetorius sono gli Aphorisma Chiromantica di Goclenio, una delle prime versioni dei Praecepta Chiromantia di Nicola Pompeius e la chiromanzia di Fludd che si trova nel secondo volume dell’Utriusque Cosmi Historia del 1619.

Il libro include anche un trattato anonimo del tipo Summa Chiromantia, sezioni sulla fisiognomica e sulla metoposcopia e una delle prime bibliografie chirologiche. Praetorius è anche stato l’autore di almeno altre tre opere sullo studio delle mani, una in particolare dedicata al pollice. Praetorius è stato anche, a un certo punto, docente di Filosofia all’Università di Leipzig, dove la chiromanzia e l’astrologia erano ancora materie di insegnamento del curriculum ufficiale.

Link

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

Documento PDF creato da immagini JPEG: testo non ricercabile, testo completo. Accesso libero.

De la Bellière 1661

Opera

La physionomie raisonnée, ou Secret curieux pour connoître les inclinations de chacun par les règles naturelles

Caratteristiche